中古マンション選びで「なんとなくよさそうな物件を選ぼう」と考えると失敗しがち。しっかりとデータから考えましょう。

まず「返済負担率」から「自分が安全に借り入れできる住宅ローンの額」を確認し、その範囲でよい物件を探します。

手順は①予算の範囲内で②「駅力」が高い駅を選びつつ、③駅からの距離を500m程度とすること。

次に、④管理組合の状況をチェックリストに従ってチェックし、⑤内覧チェックリストで現場をチェックしていきます。

具体的な数値は、この記事内に掲載しました。ぜひ「失敗のない中古マンション選び」に役立ててください。

この記事は宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石秀彦が制作しました。

ローン借入額から予算を考える

住宅ローンの借入額を考えるとき、返済負担率から出発するのが安心・確実でしょう。

総返済負担率(返済負担率)とは、年収に対して「1年間のローン返済額」が何%になるかを示す数値です。中古マンション購入の出発点として、月々の返済額を年収比で把握しておきましょう。

今住宅ローンを借りている人の返済負担率

.jpg)

総返済負担率も、不動産価格の上昇に従い年々重くなる傾向がありますが、住宅金融支援機構のデータでは、現在ローンを借りている人の80%以上が総返済負担率30%未満、約60%が25%未満となっています。

住宅ローンアドバイザーの資格試験などでも、この「25%未満」は無理のない返済水準の目安とされています(年収や家計により最適値は異なります)。

返済負担率を下げるほど家計の柔軟性・」安全性が増すということは間違いなく、可能であれば25%未満を目指すのがいいでしょう。では35年ローンを組んだ場合、返済負担率が30%/25%/20%で「いくら借りられるか」を年収別に示します。

| 年収 | 返済負担率 | 借入可能な金額 |

| 250万円 | 30% | 1,931万円 |

| 25% | 1,609万円 | |

| 20% | 1,288万円 | |

| 300万円 | 30% | 2,318万円 |

| 25% | 1,931万円 | |

| 20% | 1,545万円 | |

| 400万円 | 30% | 3,090万円 |

| 25% | 2,575万円 | |

| 20% | 2,060万円 | |

| 500万円 | 30% | 3,863万円 |

| 25% | 3,219万円 | |

| 20% | 2,575万円 | |

| 600万円 | 30% | 4,635万円 |

| 25% | 3,863万円 | |

| 20% | 3,090万円 | |

| 700万円 | 30% | 5,408万円 |

| 25% | 4,506万円 | |

| 20% | 3,605万円 | |

| 800万円 | 30% | 6,180万円 |

| 25% | 5,150万円 | |

| 20% | 4,120万円 | |

| 900万円 | 30% | 6,953万円 |

| 25% | 5,794万円 | |

| 20% | 4,635万円 | |

| 1,000万円 | 30% | 7,725万円 |

| 25% | 6,438万円 | |

| 20% | 5,150万円 |

上記を参考に、「自分にぴったりの予算は?」という出発点から検討してみてください。無理のない返済比率を先に決め、その範囲で物件を探すのが安全です。

より正確な予算を知りたい場合は、無料サービスのモゲチェックがおすすめです(株式会社MFS運営)。簡単な入力で「自分はいくら借りられるか」や「自分に最適な銀行と住宅ローン金利」を確認できます。

モゲチェック![]() |公式サイト

|公式サイト

銀行からの広告費で運営されているためユーザーは無料で利用でき、住宅ローンのプロにチャットで相談することもできます。

フラット35利用者調査|住宅金融支援機構

予算の全体像から押さえよう(築年/管理/費用)

「マンションは管理を買え」という有名な言葉があります。

目に見えない「管理の質」はマンション価格に影響を与える重要な要因です。それに加えてマンション価格を左右する要因は複数存在します。

以下のようなポイントが複合的に関連し合いながら、中古マンション価格が決まっていきます。中古マンション購入の注意点として、とくに押さえておきたいポイントです。

- 管理状況/管理組合の活動状況

- 建物が新耐震基準か旧耐震か

- 駅からの距離は?

この章ではそれに加えて、築年数によってどのように中古マンションの価格が変化するのか、また1981年の建築基準法改正による耐震基準の変更の影響についても解説していきましょう。

さらに建築基準法改正による耐震基準の変更が中古マンション価格に与える影響についても考えていきます。

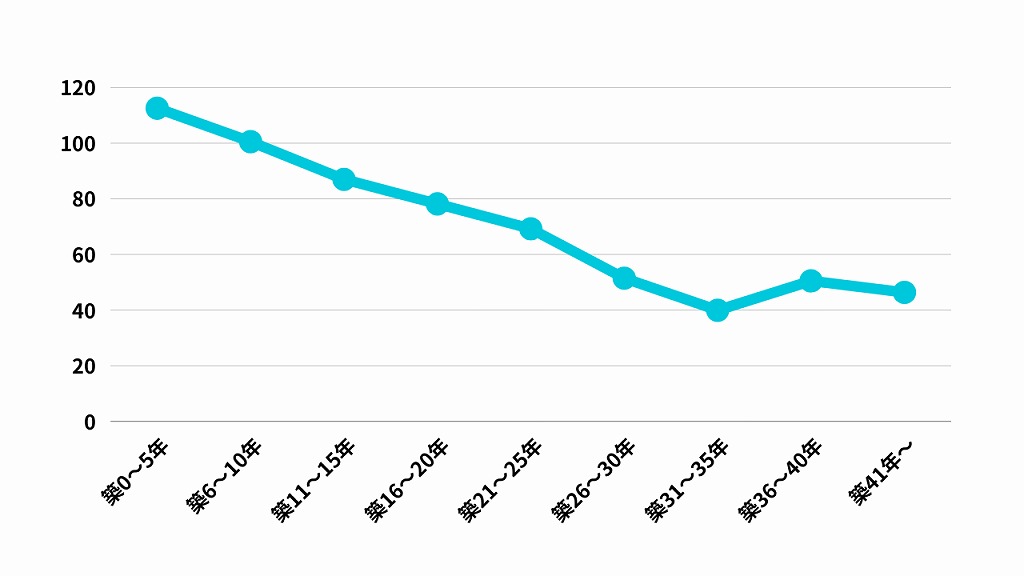

築年数による中古マンション価格推移

中古マンションの価格は、おおむね築年数に比例するように下落し、大規模修繕期などに小反転してから再び下落していく傾向があります。

一般論としてお得感があるのは、築20~30年くらいです。このあたりの築年だとちょうど内装のリフォーム時期でもあり、リフォーム前提での検討も有効です。

築年×管理でマンションの価値が決まる

国研・建築研究所の分析では、清掃費や管理組合運営費、総会の開催回数の多さなど「管理の手当てが厚い」ほど成約単価の上振れが見られることが示されました。逆に、管理費の滞納が多い場合などはマイナス要因になります。

そこから、「管理にお金と手間をかけている物件は値崩れしにくい」といえるでしょう。

つまり、一般論として築年数が古くなるとマンションの㎡単価は下がりますが、管理がよい物件は値段が下がりにくい傾向がある、ということです。

耐震基準がマンション価格に与える影響

1981年6月1日以降、建築基準法が改正されています。

改正後の新耐震基準で建てられたマンションは「大きな地震でも倒壊しない」を前提に設計されています。一方、旧耐震基準のマンションはそこまで厳しい基準で建てられておらず、市場での評価・融資・税制で不利になりやすい傾向があります。

具体的には、新耐震の建物なら震度6強〜7でも倒壊しないように建てられているのに対して、旧耐震では主に震度5強で倒壊しない水準とされます。

そのため、旧耐震基準のマンションは価格が安く「これは手が届きやすい価格だな」と思ったら「1981年以前の建物だった」ということがよくあります。

では、旧耐震基準の建物は絶対に避けるべきでしょうか?

それは難しいところで、実は東日本大震災では「旧耐震基準の建物が意外と健闘した」といわれています。震度5強にしか対応していないはずの旧耐震のマンションが、それほど大破することなく持ちこたえたのです。

東京カンテイの「東日本大震災 宮城県マンション 被害状況報告」では、宮城県内のマンション1460棟の調査を行い「マンションの震災被害の度合いは、耐震基準よりも土地・地盤との相関性が高いと考えられる」と結論づけています。

そこから、あくまで自己責任にはなりますが「あえて旧耐震基準の物件を選ぶ」という方針も、場合によっては選択肢に入るかもしれません。以下のリンク先の記事を読み、自分の中で納得できれば検討対象にしてもいいでしょう。

東日本大震災 宮城県マンション 被害状況報告|東京カンテイ

ただし、旧耐震基準のマンションは、修繕積立金が高い傾向がある点に注意が必要です。物件情報を見るときは、その点もしっかり押さえてください。

また、住宅ローンについても「旧耐震基準の物件は対象外」という商品も存在しますし、金利的にも不利になる可能性があります。その点もふまえて総合的に判断する必要があるでしょう。

東日本大震災および阪神淡路大震災における具体的な被害率を見ると、新耐震よりも旧耐震のほうが被害率が高いことは事実ですから、その点も注意してください。

リノベ済みマンションはお買い得かソンか?

筆者としては「リノベ済みの一戸建てはお買い得でない場合が多い」と考えていますが、マンションは別です。

マンションのリフォームは「やるべきところ」がハッキリしており、どの物件も同じようなリフォーム工事を行います。

比較的価格が見えやすいため、不動産会社としてもリフォーム済み(リノベ済み)物件を特に高い価格で売ることもありません。手間を考えると、わざわざ自分でリフォームしなくても、気に入った物件があればリノベ済み物件で問題ないというのが筆者の考えです。

ただ、どういう設備類を入れているかは見ておいた方がいいでしょう。以下のような設備であれば、有名メーカーの主力商品ですから、安心して利用できると思います。

システムキッチン

| メーカー | 商品 | 特徴 |

|---|---|---|

| クリナップ | ラクエラ (rakuera) | 「家具のようなキッチン」をコンセプトにしたデザイン性の高さと、コストパフォーマンスの良さで非常に人気が高いシリーズです。ステンレスキャビネットが標準の「ステディア(STEDIA)」も主力商品です。 |

| LIXIL | シエラS (SIERRA S) | シンプルで使いやすく、豊富な扉カラーや取っ手のデザインから選びやすいのが特徴です。スライドストッカーの収納力にも定評があります。上位シリーズに「ノクト(NOCT)」があります。 |

| TOTO | ミッテ (mitte) | 水栓金具に強みを持つTOTOならではの、ほうきのように水が広がる「水ほうき水栓」が人気です。シンクの傾斜が工夫されており、水やゴミが流れやすい設計になっています。 |

| パナソニック | ラクシーナ (Lacucina) | 家電メーカーならではの機能性が魅力。「トリプルワイドIH」は3つの鍋を横並びに置ける独自のコンロです。カウンターやシンクの素材も多彩です。 |

| タカラスタンダード | トレーシア (Treasia) | ユニットバス同様、キャビネットやパネルに「高品位ホーロー」を採用。油汚れも水拭きで簡単に落とせ、傷や熱にも非常に強いのが魅力です。 |

| トクラス | Bb | 汚れや衝撃、熱に強い人造大理石カウンターが標準仕様。シンクとカウンターの継ぎ目がないシームレスな接合で、掃除がしやすいのが特徴です。 |

システムバス

| メーカー | 商品 | 特徴 |

|---|---|---|

| TOTO | サザナ (SAZANA) | 「お掃除ラクラクほっカラリ床」が代名詞。畳のような柔らかい踏み心地と、高い断熱性・速乾性が人気です。節水効果の高い「コンフォートウエーブシャワー」も標準搭載されています。 |

| LIXIL | リノビオV (RENOBIO V) | 主にマンションリフォーム向けで高い人気を誇ります。排水口のゴミを渦の力でまとめる「くるりんポイ排水口」や、高級感のあるデザインが特徴です。 |

| パナソニック | ビバス (BEVAS) | 美容家電の技術を活かした「酸素美泡湯」や、汚れにくく美しい人造大理石「スゴピカ素材」の浴槽が魅力です。照明デザインにも定評があります。 |

| タカラスタンダード | グランスパ (GRANSPA) | 独自の「高品位ホーロー」を壁パネルに採用。汚れがつきにくく、傷にも強く、マグネットが使えるため収納の自由度が高いのが最大の特徴です。 |

| クリナップ | ラクヴィア (rakuvia) | 「浴室まるごと保温」をコンセプトに、高い断熱性能を誇ります。カウンターが取り外して洗えるなど、清掃性にも配慮されています。 |

| トクラス | エブリィ (every) | 旧ヤマハリビングテック。人造大理石の成形技術に定評があり、美しい質感と肌触りの良いバスタブが特徴です。浴室で音楽を楽しめる「サウンドシャワー」も人気です。 |

「駅力」便利な駅を取るか駅からの距離を取るか?

マンションの「価値」は、大きく言えば「どの駅を使うか」と「その駅から何分歩くか」の掛け算で決まります。具体的に見ていきましょう。

駅近マンションとは駅から500mまでの物件

まず結論からいうと、資産性を重視するなら主要駅(ターミナル/快速停車駅)× 徒歩6分以内が最も堅い選択肢といえるでしょう。

東京カンテイの分析では、「駅近」と見なされる境界は概ね徒歩6分までで、10分をまたぐ地点で下落幅が大きくなる傾向が確認できます(東京圏の場合)。不動産広告では、公的ルールで80m=1分として計算するので、距離でいえば「500mくらいまでが駅近」といえるでしょう。

そこで「駅から500mくらいまでなら価格が下落しにくい」と考えられます。首都圏&近畿圏 徒歩6分までが「駅近マンション」|東京カンテイ

首都圏&近畿圏 徒歩6分までが「駅近マンション」|東京カンテイ

主要駅まで近い駅か遠い駅か?

もう一つの軸は「どの駅(どの沿線区間)を選ぶか」です。駅別の相場を見ると、同じ沿線でも都心側の主要駅ほど高く、外縁部に向かうほど割安になるのが通例です。

東京カンテイは毎月、沿線・駅別の中古マンション価格を公開しており(3.3㎡=1坪あたりの相場)、JR中央線のような幹線でも中野・新宿寄り>三鷹・吉祥寺周辺>立川・八王子方面と段階的に価格が斎下がっていきます。

この点、SUUMOの「中古マンション相場」がよくまとまっています。

東京都の中古マンション価格相場ランキング|SUUMO

このSUUMOのデータで中央線の調布駅から八王子駅までの相場価格(床面積60~80㎡の物件)をリストアップすると次のようになります(2025年8月時点)。

- 調布駅 5,680万円

- 府中駅 5,698万円

- 日野駅 3,680万円

- 八王子駅 3,680万円

このようなデータを参照しながら、買うべき駅をリスト化し、その駅から徒歩6分(約500m)の物件を選び出すと、自動的に買うべき物件が見えてきます。

もちろん、「買うべき物件とほしい物件が違う」ということもあるかと思います。その場合はクラシエステートまでお問い合わせください。

お問い合わせ|クラシエステート株式会社

ご要望をヒアリングした上で、実現可能なプランをご提案いたします。

管理の良し悪しを共用部と書類で判定する方法

マンションの管理状態は将来の資産価値に大きく影響する重要な要素です。

管理の良し悪しを判定するとしたら、主に以下の2つの点に注意します。

- 現地での共用部分の目視確認

- 重要書類の確認(議事録や長期修繕計画など)

後悔しないマンション選びのためにも、具体的なチェックポイントを確認していきましょう。

共用部チェック(清潔感/自転車/ゴミ置場)

マンションを訪問し内覧する際は、以下のポイントを必ずチェックしてください。これらの共用部分の状態が、管理組合の運営状況を如実に表しています。

エントランス・ロビーの清潔感

エントランスやロビーが清潔に保たれているかを確認しましょう。床の汚れや傷、照明の球切れ、掲示板の整理状況などが管理レベルの指標となります。少しくらいの汚れはいいですが、

自転車置き場の整理状況

自転車置き場では、整理整頓の状況と放置自転車の有無をチェックしてください。きちんとルールが守られ、放置自転車がないマンションは、住民の意識が高く管理組合が機能していることを示しています。一方、無秩序に自転車が置かれているマンションは管理体制に問題がある可能性があります。

ゴミ置場の管理状態

ゴミ置場は最も管理レベルが表れる場所です。分別が適切に行われているか、ゴミの日以外に出されたものがないか、清潔に保たれているかを確認しましょう。においがひどい、ゴミが散乱している場合は、住民のマナーや管理体制に問題があることが考えられます。

その他のチェックポイント

廊下や階段の清掃状況、郵便受けの整理状態、植栽の手入れ状況なども重要な判断材料です。これらの場所が適切に管理されているマンションは、全体的な管理レベルが高いと判断できます。

議事録・滞納率・長期修繕計画の読み方

管理に関する書類を読むことで、マンション管理の実態をつかむことができます。ここでは最低限見ておきたいポイントに絞って解説します。

理事会議事録の確認ポイント

理事会議事録では、まず、理事会が定期的に開催されていることが大前提。理事会の出席率が良好で、ある程度の出席者数があることを確認しましょう。

「理事会にほとんど出席者がいない」という事例もありますが、そういったマンションの管理はずさんになりがちです。

議論の内容では、修繕工事の実施状況、管理費の収支状況、問題の発生とその対処方法などに注目しましょう。活発な議論が行われ、建設的な決議がなされているマンションは、良好な管理状態にある可能性が高いと考えられます。

滞納率の判断基準

管理費・修繕積立金の滞納率は、マンション管理の健全性を示す重要な指標で、滞納率が5%を超える場合は注意が必要とされています。滞納が長期化している住戸がないか、滞納に対する対策が適切に取られているかを確認しましょう。滞納率が高いマンションでは、将来的に大規模修繕工事の実施に支障をきたす可能性があります。

長期修繕計画の読み方

長期修繕計画書では、計画期間、修繕工事の内容と時期、必要資金の算定根拠を確認してください。計画が30年以上の期間で策定されているか、大規模修繕工事が12~15年周期で計画されているか、各工事項目の費用が適切に見積もられているかがポイントです。また、計画の見直しが定期的に行われているかも重要な確認事項です。

積立金の額を国土交通省のガイドラインと比較

令和6年6月に改定された「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」では、マンションの規模や築年数に応じた修繕積立金の目安が示されています。

建物の規模に応じて、以下の表右側の数字を、検討中マンションの床面積に掛けると、1か月あたりの修繕積立金の適正額がわかります(以下の表は国土交通省の資料による)。

| 建物のプロファイル | 平均値 (円/㎡/月) |

| 20階未満、5,000㎡未満 | 335円 |

| 20階未満、5,000㎡~10,000㎡ | 252円 |

| 20階未満、10,000㎡~20,000㎡ | 271円 |

| 20階未満、20,000㎡以上 | 255円 |

| 20階以上(タワーマンション) | 338円 |

たとえば専有面積70㎡の小規模マンションであれば、次の額以上が適正ということになります。

70(㎡)× 335(円)= 23,450円

月々の修繕積立金の額はわかりやすく、国交省のガイドラインと比較しやすいので、ぜひ確認しておいてください。

その他にも、管理組合にどれくらいの修繕積立金が貯まっているのか、そして次回の大規模修繕に不足しないのかなども確認してください。

マンション選びの際は、価格や立地条件だけでなく、管理状況を総合的に判断することが、後悔のない選択につながります。良好な管理状態のマンションを選ぶことで、安心して長期間住み続けることができるでしょう。

マンション内覧チェックリスト

マンション内覧時には、以下のチェックシートをコピペして持っていくと便利です。PDFダウンロードもできます。

持ち物:メジャー/懐中電灯/スマホ(カメラ・水準器)/筆記具

室内(構造・内装)

□ 床:鳴き・沈みなし/水準器で傾斜≦6/1000目安

□ 壁・天井:シミ・クラック・カビ臭なし/窓周りの結露跡確認

□ 断熱・音:外部騒音・上下左右の生活音・日当たりを体感

水回り・設備

□ キッチン/洗面/浴室/トイレ:水圧・排水の速さ/配管まわりの水染み・カビなし

□ 換気:各居室の給気口・24時間換気のスイッチ有無、換気扇の吸い込み・異音

□ 給湯器:製造年(10年超は交換前提で試算)/号数(家族構成に適合)

□ 電気:コンセント数と配置/通信口の位置/携帯電波

動線

□ 玄関→洗面の直行動線/家事動線(キッチン⇔洗濯⇔物干し)の回遊性

□ 収納:使う場所の近くに必要量/奥行きと高さが適切

バルコニー(専用使用の共用部)

□ 床の劣化・排水口の詰まりなし/手すりのぐらつきなし

□ 室外機の設置可否・動作音の影響/物干し金物の位置と高さ

□ 自主工事の痕跡なし(原則NG)/避難ハッチの上に物を置いていない

具体的なチェックポイント(床など)

スリッパを脱いで歩き、きしみ音や沈みを足裏で確認します。違和感を感じたら、スマホの水準器アプリなどで床の水平を測ってください。一般的には6/1000(=1mで約6mm)を超えると不具合と考えられます。

採光・風通し・騒音はリフォームで直せない部分なので、確実にチェックしてください。窓を開けて周囲の音をチェックしてみてください。

設備類(キッチン・システムバスなど)

設備類はだいたい設計耐用年数が10年なので、取り替え時期にきていることが多く注意が必要です。

中古マンションの場合、キッチンは取り替え前提でサイズを測っておいてください。幅2300~2700ミリが一般的で、その範囲内なら交換用のキッチンが豊富に見つかります。L字などは商品が少なくやや注意が必要でしょう。

システムバスは入り口の床などに腐食がないか確認してください。システムバスのまわりに強い湿気や朽廃がある場合は、水が漏れている可能性も疑われます。

生活動線のチェックポイント

間取りは「なんとなく」で判断するのではなく、生活動線から使いやすいかどうかをチェックするようにしてください。まず見ておきたいのは以下のようなポイントです。

玄関→洗面(帰宅後の手洗い動線)

玄関から洗面までアプローチしやすいこと。回り込みが多いと、来客時や子供の動線が重なりやすく、暮らしのストレスになります。

キッチン→洗濯→物干し(家事の同時進行動線)

キッチンから洗濯機置き場・浴室乾燥・バルコニーが近いと、家事の同時進行がしやすくなります。室外機置き場や物干し金物の位置も、実際に動いてシミュレーションしてみてください。

収納→使用場所の距離

「使う場所のすぐそばにしまえるか」が大切。例えば掃除機置き場がコンセントに近いか、日常使用の収納が高すぎない/奥行きが深すぎないかを実寸で測っておきます。

まとめ

中古マンションを購入する時「なんとなくよさそう」で選んでしまいがち。でも、「数値で判断して、確実な手順に従ってチェック」することで、より確実な物件選びが可能になります。

しかし、考える事がたくさんありすぎます。返済が家計を圧迫しないか、管理や耐震は大丈夫か、内覧で何を見ればよいか……。わからない事が多く、結果として判断軸がぶれてしまうこともよくあります。

手順としては、まず返済負担率を先に決め(目安25%未満)、年収別の借入上限額から安全な予算枠を確定してください。

次に「主要駅×徒歩6分以内(約500m)」を第一候補に、駅力と距離の掛け算で資産性を確保。さらに管理がしっかりしているかどうかなどを、国土交通省のデータで確認しておきましょう。

詳しくは、この記事で解説したとおりです。内覧時にはチェックリストも持参して、万全を期してください。

また「仕事が忙しくて時間がない!」という方のために、クラシエステートでは「いまの年収で安全な価格」「買うべき駅×徒歩分数」「管理と修繕の健全性」まで無料で判定しています。

お問い合わせ|クラシエステート株式会社

決してしつこい営業は行いませんので、お気軽にご相談ください。

※ただし対応エリアは八王子および多摩地区に限ります。