あえて「建築条件なし」と不動産広告に書く必要はありません。

建築条件なしの土地とは、ごく普通の一般的な土地という意味でしかないからです。

それなのになぜ「建築条件なし」と記載しているのでしょうか?

それは、あえて書くことがない不動産会社が「ちょっとでもいい土地だと誤解してもらおう」という下心で書いているコピーなのです。

この記事では、そのウラ事情や、むしろ注意したい「建築条件あり」の土地について詳しく解説していきます。

この記事は宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石秀彦が制作しました。

「建築条件あり」とは何か? なぜ明記すべき?

建築条件付き土地とは、土地の売買契約を結んでから一定の期間内(通常は3カ月程度)に、指定された建築会社と建物の建築請負契約を結ぶことが条件となっている土地のことです。

建築条件付き土地は、一般的な土地の売買とは異なり、建物を建てる相手が限定されるという重大な制約があります。この制約を消費者がきちんと理解した上で契約できるように、法律や規約で明記することが義務付けられています。

以前は、建築条件付き土地の売買におけるトラブルも多かったので、「建築条件を明記すべきだ」というルールが設けられたのです。

具体的には不動産の表示に関する公正競争規約に定められています。また「建築条件付き土地」である旨を明記しない場合、宅地建物取引業法の誇大広告の禁止に抵触する可能性もあります。

しかし、「建築条件なし」と明記する必要はありません。

なぜあえて「建築条件なし」と書くのか?

「建築条件なし」というのは、あえて書くまでもなく、ごく普通のことです。

ところが、一部の不動産チェーンが広告に「建築条件なし」と書き始めました。事情を知らない人が見たら「建築条件がないというのは、普通よりいい土地なのかな?」と勘違いしてくれるからです。

しかし、繰り返しになりますが「建築条件なし」というのはごく普通で、あたりまえのことです。とくに良いも悪いもないのです。

それなのにあえて「建築条件なし」と書いて、初心者を惑わせるような不動産広告を出す会社を、筆者はあまり信用していません。

売主が誰か?で変わるコストと条件

「建築条件付き土地」には、売主がハウスメーカーのものと、売主が不動産会社のものとがあります。

ハウスメーカーが売主の場合は建築条件をはずすことは難しいですが、不動産会社売主の場合は、建築条件をはずしてもらえる可能性もゼロではありません。

詳しくは記事後半で解説しますので、ぜひ読んでみてください。

建築条件付き土地を購入する場合の注意点

「建築条件なし」の土地は、単なる普通の土地でした。

しかし、「建築条件あり」つまり建築条件付き土地は、普通の土地とはだいぶ違います。

建築条件付き土地は「土地を買ったら指定したハウスメーカーで家を建てる」という条件(建築条件)が付された土地のことです。

そこで、土地を買った後に指定の会社と建築請負契約を結ぶ必要があります。

思いのほか複雑な取引になり、注意点も多いので、ぜひ慎重に検討してください。

建築条件付き土地の契約手順と注意点

建築条件付き土地の売買においては、一般的に、まず土地の契約をすませてから3か月程度の時間を設け、その後に建物の建築請負契約を締結する、という手順を踏みます。

土地の契約をしてから、じっくりと建物について打ち合わせ・検討したうえで、建物の建築請負契約を締結するためです。

また、どうしても建物の計画で合意できない場合は、土地の売買契約を解除できるのが一般的です。

契約の手順

土地の申し込み・重要事項説明

買いたい土地が見つかったら、購入の意思を伝える「購入申込書」を提出します。その後、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引士から重要事項説明を受けます。これには物件の権利関係や法令上の制限、取引条件など、買主にとって不利な事項も含まれますから、しっかりと確認してください。

土地売買契約の締結

重要事項説明の内容を理解・納得した上で、土地の売買契約を締結し、手付金を支払います。この契約書には、建築請負契約の条件や期限(多くは3か月)が明記されます。

建築会社との打ち合わせ

土地売買契約後、指定された建築会社と建物の設計や仕様について協議を重ねます。このプロセスで、希望の間取りや設備、外観などを具体的に決めていきます。

建築請負契約の締結

期限内に協議がまとまれば、建築請負契約を締結します。建物の契約が成立することで、土地の売買契約の条件が満たされ、取引が最終的に確定します。

土地と建物の同時決済はおすすめできない

重要事項説明と売買契約を同じ日に実施するケースが見受けられますが、これは国土交通省でも「適当でない」と説明しており、あまりおすすめできません。

買主と建設業者等の間で予算、設計内容、期間等の協議が十分に行われていないまま、建物の契約も同時に行ってしまうことになるからです。

その結果、買主は余裕を持って契約内容を確認し、本当に理解し、納得して契約することができない可能性が生じます。

「3か月」という期間の理由と相当期間規定

土地売買契約書には「土地売買契約後、3か月以内に建築請負契約を締結する」というように、建物の契約までに一定の期間を定めるのが一般的です。

これは、「建物の設計プランを検討し、希望する建物を建てるための相当期間」ということ。しかし法律で3か月と決められているわけではなく、あくまでも業界内の慣行または「目安」という位置づけです。

そのため、他の期間を定めている場合もあります。

またこの期間の最も重要な目的は、買主が建物の設計や仕様について、指定された建築会社と十分に話し合う時間を確保することにあります(相当期間)。

実務上、期間内に合意に至らない場合は書面で期間延長の合意を取り付けることが一般的です。

建築条件付き土地でも自由度を確保する方法は?

「建築条件付き土地」は、提携している建築会社で家を建てることが条件となりますが、建物の間取りや仕様に一切の自由度がないわけではありません。工夫次第で、ある程度の自由度を確保できます。

また、売主によっては「完全自由設計」としているケースもあります。その場合は、実質注文住宅と変わりありません(ただしハウスメーカーは選べません)。

建築の自由度を交渉できる可能性も

建築条件付き土地は、多くの場合いくつかのプランの中から建物タイプを選ぶ「セミオーダー形式」ですが、間取りや窓の位置など、細かな部分で変更が可能な場合があります。土地の売買契約前に、どの程度の設計変更が可能なのかを具体的に確認しましょう。

少なくとも、窓やドアの位置、照明の種類や位置、コンセントの数や位置などは相談しておきたいところです。

不動産会社が売主なら建築条件を外せる可能性あり

売主がハウスメーカーの場合、その会社が土地を仕入れています。建物とセット販売してはじめて、その事業が完成します。

そのため、建築条件を外すことは難しく、可能性は極めて低いといえるでしょう。

一方、売主が不動産会社の場合は事情が異なります。

不動産会社の目的は土地を買ってくれたお客さんをハウスメーカーに紹介することで、紹介料をもらうことです。つまり、土地を売ることが目的で、建築条件は後付けのおまけです。

そこで「建築条件付きだと売りづらいな」と判断した場合、建築条件を外してくれる可能性があります。もちろん、かんたんに外してくれるものではありませんが、可能性としては頭の片隅に置いておいてもよいと思います。

契約不適合責任とアフターサービスを確認する

自由度を確保する交渉と同時に、完成後の保証体制も確認しておくべき重要なポイントです。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分については、引き渡しから10年間の契約不適合責任(瑕疵担保責任)が義務付けられていますが、それに加えて独自の保証制度があるか、ないかも確認しておきましょう。

住宅メーカーは「アフターサービス規約」を定めているはずですから、それを事前にもらっておくといいでしょう。

契約リスクと手付解除と履行の着手の考え方

不動産取引には、契約後のトラブルを避けるためにいくつかのルールが定められています。その中でも、「手付解除」と「履行の着手」は、買主にとって特に重要な考え方です。

手付解除とは?

民法第557条第1項には「買主が手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる」と定められています。

建築条件付き土地の売買でも、買主(顧客)は、支払った手付金を放棄することで契約を解除できます。ただし期限があり、その解除権は「相手方が契約の履行に着手するまでは行使できる」と定められています。

履行の着手とは?

「履行の着手」とは、売主または買主のどちらかが、契約の内容を実現するために行動を起こし始めた状態を指します。履行の着手が一度なされると、手付解除はできなくなります。

たとえば、「建物を建てるために、地盤調査や基礎工事に着手する」ことや、「土地の分筆登記や地目変更登記を行う」ことなどが履行の着手に相当すると考えられます。

建築条件付き土地の取引において、特に注意したいポイントは「建築請負契約を締結した時点」が、通常、買主の「履行の着手」と判断される点です。

そのためにも余裕を持って、土地の売買契約から「相当期間(概ね3か月)」の猶予期間を確保し、建築プランや資金計画を十分に協議した上で、建築請負契約を結ぶことが重要です。

建築条件付き/なし/建売住宅の違いと選び方

住宅用の土地や建物を探す際、「建築条件付き土地」「建築条件なし土地」「建売住宅」という3つの選択肢があります。

| 意思決定軸 | 建築条件付き土地 | 建築条件なし土地 | 建売住宅 |

|---|---|---|---|

| 価格の見通し | 土地+建物の概算総額を把握できるが、詳細な仕様決定で追加費用が発生しやすい。 | 土地と建物を別々に購入するため、全体の総額を把握しにくい。 | 総額が確定しているため、最も資金計画が立てやすい。 |

| 設計の自由度 | ある程度の間取りや仕様変更は可能だが、選択肢は限られる。 | 最も高い。建築会社や設計を自由に選べる。 | 最も低い。完成品を購入するため、間取りや仕様の変更はできない。 |

| 引渡し時期 | 土地契約から半年〜1年程度。設計の打ち合わせ期間が必要。 | 土地購入から建物の完成まで1年〜1年半以上かかることも。 | 最も早い。完成済みであれば契約後すぐに引渡し可能。 |

| 資金調達 | 土地と建物を一つのローンで組める場合が多い。つなぎ融資が不要なケースもある。 | 土地先行のローンやつなぎ融資が必要になることが多い。 | 完成済みのため、契約後すぐに住宅ローンを組むことができる。 |

| リスク | 建築請負契約が結べない場合、白紙解除となる。手付金は返還される。 | 建築会社探しや設計で時間がかかり、予定より工期が伸びるリスクがある。 | 既に完成しているため、建物そのものの確認が重要となる。 |

ざっくりまとめてしまうと、もっとも自由度が高いのが「注文建築」で、自由度が低いのが「建売住宅」。その代わり、予算的には「建売住宅」が安く、「注文住宅」はかなり高額になります。

建築条件付き物件は、その中間くらいというイメージです。ただし、物件によってお買い得感はかなり違ってくるので、物件ごとに精査することが必要です。

そもそも論「住宅用の土地を選ぶ時の注意点」

住宅用の土地を探す際、見た目や価格だけで判断してしまうのは危険です。

その土地に家を建てられるか、安全な暮らしができるかといった重要な点は、目に見えない情報に隠されていることが多いからです。

安心して住める家を建てるためには、土地そのものについて、事前にしっかり調査することが大切です。ここでは、土地を選ぶ際に最低限知っておくべき、自分で確認できる4つの調査項目を解説します。

自分でできる最初の調査は「ハザードマップ」の確認

土地の安全性を確認する上で、最も手軽で重要な調査が「ハザードマップ」の確認です。ハザードマップは、自然災害が起きた際に、その地域でどのような危険が予測されるかを地図上に示したものです。具体的には、洪水、土砂災害、津波、高潮などのリスクが示されています。

ハザードマップの確認は、以下の手順で行うことができます。

国土交通省のハザードマップポータルサイトにアクセスする

このサイトでは、全国のハザードマップを一元的に閲覧できます。

調べたい土地の住所を入力する

こ地図が表示され、住所周辺の災害リスクが色分けされて表示されます。

表示された情報を確認する

洪水ハザードマップでは、浸水が想定される深さや範囲がわかります。また、土砂災害ハザードマップでは、土砂崩れや崖崩れの危険がある区域がわかります。

用途地域の確認と市街化調整区域の場合の注意点

土地にはそれぞれ「用途地域」が定められており、これは建てられる建物の種類や用途、建ぺい率、容積率などを定めたルールのことです。用途地域は都市計画法に基づき、住居・商業・工業など13種類に分類されています。

用途地域を調べるには、市区町村の都市計画課の窓口や、自治体のウェブサイトで公開されている「都市計画図」や「用途地域図」を確認します。これにより、検討している土地がどのような利用目的のエリアなのかがわかります。

特に注意が必要なのが、「市街化調整区域」です。市街化調整区域は、市街化を抑制するために指定された区域であり、原則として、建物の新築や増築は許可されていません(都市計画法第7条)。例外的に建物を建てられる場合もありますが、多くは既存の宅地に建て替える場合や、許可を受けた開発行為によるものです。このため、市街化調整区域内の土地を検討する際は、建築が可能かどうかを事前に市区町村の担当部署に必ず確認する必要があります。また、建築が可能な場合でも、用途地域と比べて建築基準が厳しかったり、住宅ローンを利用する際に制約があったりすることがあるため、注意が必要です。

接道の種類と里道に接道している場合の注意点

建物を建てる土地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが、建築基準法で定められています(建築基準法第43条)。これを「接道義務」といいます。接道義務を満たさない土地には、原則として建物を建てることができません。

接道している道路には、大きく分けて以下の種類があります。

- 公道(市道、県道、国道など)

- 私道

- 位置指定道路(特定行政庁から道路としての指定を受けた私道)

- 建築基準法第42条2項道路(みなし道路)

注意が必要なのは、「里道(りどう)」や「水路」です。

これらは「法定外公共物」と呼ばれ、幅員が4m以上あっても建築基準法上の道路として扱われない場合があります。里道や水路に接している土地では、「建築確認」(建物の計画が建築基準法に適合しているか審査・確認する手続き)の許可を得られない可能性があります。

もし里道や水路に接している土地に家を建てたい場合は、まず里道や水路の払い下げ(国や市町村から購入して自分の土地の一部にすること)や、用途廃止(道路としての機能をなくすこと)といった手続きが必要になる場合があります。

手続きには時間と費用がかかり、場合によっては許可が下りないこともあります。そのため、土地の購入前に、不動産会社や建築士に接道の状況を詳しく確認してもらうことが非常に重要です。

地盤を確認すべき理由と自分でチェックする方法

地震や台風などが多い日本では、地盤の強さが家の安全性に大きく影響します。軟弱な地盤に家を建てると、地震で建物が傾いたり、不同沈下(地盤が不均一に沈下すること)が起きたりするリスクが高まります。地盤が軟弱な場合は、地盤改良工事が必要となり、余分な費用が発生することがあります。

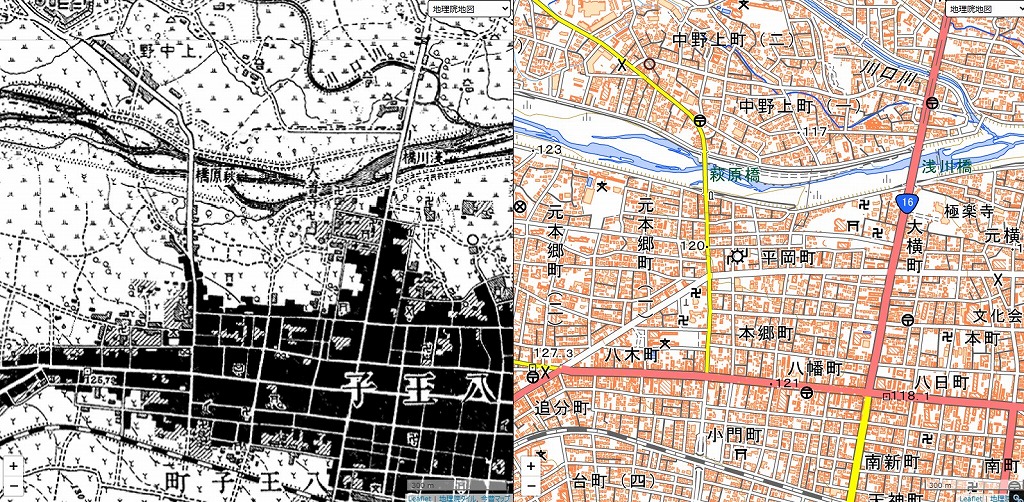

地盤の強さを自分で簡単にチェックする方法としては、「今昔マップon the web」がおすすめです。

時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」|公式サイト

上記サイトにアクセスしたら、エリアを選び、住所を入力します。たとえばクラシエステート株式会社がある八王子市平岡町であれば、「首都圏」を選んで住所を入力します。

すると、上のように、今の地図(右側の地理院地図)と、過去の地図が表示されます(この例では19世紀末ごろ)。この情報から、クラシエステート株式会社の事務所は「かつて桑畑だった」ということがわかります。

桑畑なら心配はなさそうですが、たとえば沼地や池だった場合は軟弱地盤の可能性を疑うべきかもしれません。

FAQ「建築条件についてのよくある質問と答え」

この章では、本文ではあまり深掘りできなかった「建築条件についての覚えておきたいポイント」をQ&A形式でまとめていきます。

建築条件なしと建築条件付きでは総額でどちらが得?

どちらが得になるかは、一概には言えません。一般的に、建築条件付き土地は、あらかじめ土地の売主である不動産会社やそのグループ会社などが施工を前提として土地を分譲するため、建売住宅の販売に近いスキームとなっています。

建築条件付き土地では、ハウスメーカーや工務店がまとめて土地を仕入れ、設計や仕様をある程度規格化することでコストを抑え、価格が調整しやすくなります。このため、土地と建物の総額が比較的安くなる傾向にあります。

一方、建築条件なしの土地は、土地の購入者が自由に建築会社を選べるため、複数の会社から相見積もりを取ることができます。この場合、建物の費用は選んだ建築会社や仕様によって大きく変動します。

また、資金調達の面でも違いがあります。建築条件付き土地の場合、土地の売買契約と建物の請負契約を同時に進めることが多く、一つの住宅ローンで土地代と建築費をまとめて借りられる「つなぎ融資」が不要になるケースもあります。ただし、この場合でも、土地代と建築費を分けて契約するため、最終的な融資実行までに建築が進んでしまい、万が一ローン審査が通らなかった場合に問題になるリスクがあります。

結論として、価格の安さを重視し、設計や仕様にある程度の制限を受け入れてもよい場合は「建築条件付き土地」、建物の設計や建築会社を自由に選びたい場合は「建築条件なし」が向いているといえます。どちらが得かは、ご自身のこだわりや資金計画、そして個別の物件の条件を総合的に比較して判断することが重要です。

土地契約と請負契約を同日に結ぶのは安全?

土地の売買契約と建物の建築請負契約を同日に結ぶことは、買主にとってリスクが伴うため、安全とは言えません。

「建築条件付き土地」は、「土地売買契約締結後、一定期間内に、指定された建築業者と建物の建築請負契約を締結することを停止条件とする」土地取引です。不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」第10条第3号では、この「一定期間」について「概ね3か月」と定めています。この期間は、買主が建物のプランや仕様について十分に協議し、納得した上で請負契約を結ぶための期間です。

もし土地の売買契約と請負契約を同日に結んでしまうと、買主は建物の設計や仕様について十分な検討ができないまま契約することになります。例えば、当初の見積もりよりも大幅に費用が膨らんだり、希望していた間取りや設備が実現できなかったりしても、簡単に契約を解除することが難しくなります。

また、住宅ローンの審査においてもリスクがあります。通常、住宅ローンは土地と建物を合わせた総額で審査されます。同日契約の場合、建物の詳細な内容が固まっていない状態で審査が進むことがあり、契約後に変更が発生すると、ローンの再審査が必要になるなど、トラブルにつながる可能性があります。

売主が同日契約を勧めることがあっても、買主は焦らず、建築請負契約を後日とすることを求めるべきです。法律や規約で定められた期間(概ね3か月)を使い、十分な設計協議を経て、納得した上で請負契約を結ぶことが、安心して家を建てるための重要なポイントです。

建築条件付き土地の契約前に建物の見積りをもらえる?

建物の概算見積もりは、土地の売買契約前に必ずもらうべきです。

建築条件付き土地の取引は、土地の価格と建物の価格を合わせた総額を把握した上で検討する必要があります。しかし、土地の契約だけを先に結び、建物の詳細や費用については後から協議するというケースが少なくありません。これでは、土地を購入したものの、建物の費用が予算を大幅に上回り、資金計画が破綻してしまうリスクがあります。

「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」(不動産公正取引協議会連合会)の第10条第3号の規定にあるように、「建築条件付き土地」は「土地売買契約締結後、一定期間内に、指定された建築業者と建物の建築請負契約を締結することを停止条件」としています。この「一定期間(概ね3か月)」は、建物の詳細な打ち合わせや、それに伴う見積もり作成のための期間です。

土地の売買契約を結ぶ前に、建物の「標準仕様」(標準的に使われる設備や建材)や「オプション」(追加料金で変更できるもの)について説明を受け、希望する間取りや設備などを伝えて、建物の概算見積もりを作成してもらいましょう。この見積もりが、土地代と合わせた総額として、想定している予算に収まるかを確認することが、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。

建築会社と合意できず、建築契約を結ばなかった場合はどうなる?

建築会社との合意に至らず、建築請負契約を結ばなかった場合、土地の売買契約は「白紙解除」となります。これは、売主から支払った手付金が全額返還され、契約がなかったことになるという意味です。

「建築条件付き土地」の契約は、建物の建築請負契約の締結を「停止条件」としています。これは、土地の売買契約の効力が、建築請負契約が締結されるという条件が成就したときに初めて発生するという意味です。

不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」(第10条第3号)や「不動産の表示に関する公正競争規約」(昭和56年公正取引委員会告示第13号)に基づき、この条件が整わなかった場合、土地の売買契約は自動的に効力を失い、契約はなかったことになります。

この場合、買主が契約時に支払った手付金やその他費用は、売主から全額返還されます。これは、買主に不当な不利益が生じないよう、消費者を保護する目的で定められているものです。

ただし、注意すべきは、この白紙解除が適用されるのは「契約に定めた期間内」であることです。期間を過ぎてしまうと、手付金が返還されない可能性もあります。また、買主が故意に建築契約の締結を拒んだと判断された場合も、白紙解除が認められない場合があります。

万が一、合意に至らなかった場合は、速やかに売主である不動産会社と話し合い、契約書の条項を確認して手続きを進めることが大切です。

まとめ

結論として、「建築条件なし」は特別に有利な土地ではなく、あくまで通常の土地です。

一方、「建築条件あり」の場合は、その土地を買うと指定のハウスメーカーで建築しなければならず、一般的な土地売買とは大きく異なる注意点があります。

建築条件付き土地の場合、指定のハウスメーカーとおおむね3か月以内に請負契約を結ぶ停止条件付きの取引になります。

ハウスメーカーと合意できなければ土地売買が白紙解除となります。ただし、土地契約と請負契約を同じ比に結ぶ場合は白紙解除ができず、かなり危険な契約となってしまいます。

こういった注意点を押さえた上で、土地の取引に臨むようにしましょう。

また本記事は一般的な解説であり、場合によっては本記事の内容だけでは判断できないケースもあります。個別の契約条項や法令適合性、住宅ローン可否、ハザードリスクなどを確認したい場合は、クラシエステート株式会社までお問い合わせください。

建売の無料相談はこちら(お問い合わせフォーム)

クラシエステート株式会社では、建築業界出身の社長が、土地の諸条件をしっかりと調査した上で、物件ごとのチェックポイントをしっかりと解説しています。

通常の仲介手数料以外は一切費用がかかりませんので、お気軽にご利用ください。