実は、筆者の自宅も一部が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)にかかっています。具体的には敷地の一部と、建物の一部(キッチンの角あたり)が警戒区域内。

筆者は土砂災害警戒区域内であっても、イエローゾーンであり、現地現況を検討して問題なければ「自己責任」ではありますが、購入してもよいケースがあると考えています。

しかし、土砂災害特別警戒区域(通称レッドゾーン)では、災害の危険度が増加することに加え、住宅ローンが組みにくい等の問題があるため、購入はおすすめしません。

この記事では、土砂災害警戒区域とは何か? という基本から、ハザードマップの確認方法と現地現況の見方を解説していきます。

「自分で判断するのは難しい」という場合は、クラシエステート株式会社までお問い合わせください。豊富な経験を元に、購入していいかどうかを判定します。

購入可否の個別診断を依頼|クラシエステート株式会社

対応可能なエリアは、東京都八王子市を中心とする多摩エリアおよび周辺エリアです。

この記事は宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石秀彦が制作しました。

レッドゾーン・イエローゾーンの違いとは?

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂災害防止法」)は、土砂災害から国民の生命を守ることを目的として制定された法律です 。

この法律の最大の特徴は、大規模な公共事業(ハード対策)を主体とするのではなく、危険性のある区域の周知、警戒避難体制の整備、そして危険性の高い区域における住宅等の新規立地の抑制といった、いわゆる「ソフト対策」を推進する点にあります 。

そこでまず最初に、土砂災害警戒区域に指定されたエリアに土地や住宅を購入する場合、どのような制限がかかるのかを押さえておきましょう。

イエローゾーン(警戒区域)は建築可能だが要注意

土砂災害警戒区域、通称「イエローゾーン」は、土砂災害が発生した場合に「住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがある」と認められる区域です。

建築行為そのものを制限することが目的ではなく、万が一の事態に備えた「警戒避難体制の整備」を図ることを目指しています。

そのため、土砂災害防止法上は、建築物の種類、規模、構造に関する直接的な規制はありません 。建築基準法など、他の法令に適合すれば建築自体は可能です。

ただし、イエローゾーン内の土地は将来の法令変更やリスク評価の見直しにより、より制限が厳しいレッドゾーン(特別警戒区域)に引きあげられる可能性があります。

イエローゾーン内は自己責任

まとめると、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内の物件については、自己責任で購入し、建築することができます。その際、市町村役場で「将来レッドゾーンに変更されないか」という点はしっかりとヒアリングしておくといいでしょう。

レッドゾーン(特別警戒区域)は建築に規制がかかる

土砂災害特別警戒区域、通称「レッドゾーン」は、土砂災害警戒区域の中でも特に危険性が高い区域を指します。法的には、土砂災害が発生した場合に「建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある」区域と定義されています。

レッドゾーン内で建築する場合、建物の用途に関わらず、「居室を有する建築物」には構造規制が適用されます(建築基準法の技術的基準を準用。国交省告示2014年10月10日等)。

崖などの危険が存在する側に面する壁は鉄筋コンクリート造で、十分な厚みを持つことが必要です(例:RC厚15cm以上等の技術基準)。また、危険な方向に窓や出入り口などの開口部を設けることは禁止されています。

さらにレッドゾーン内での「特定開発行為」には、都道府県知事の許可が必要になります。

「特定開発行為」とは、高齢者、障害者、乳幼児などが利用する社会福祉施設や学校、幼稚園などの建築を目的とする開発行為。または、自己用ではない住宅(賃貸住宅、建売分譲住宅など)の建築を目的とする開発行為をさします。

レッドゾーン内は制限に注意

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内では、建築に制限があるため、できるだけ購入は避けた方がいいでしょう。何らかの理由で購入したり、譲り受けたりする場合は、建物の建築にお金がかかる可能性がある点を了解しておいてください。

土砂災害警戒区域かどうかを調査する方法

目的の土地(不動産)が土砂災害警戒区域内にあるかどうかを調査する場合、まず最初に見ておきたいのは国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」です。

ハザードマップポータルサイト|公式サイト

上記サイトにアクセスしたら、まず検索窓に調べたい不動産の住所を入れます。土地の場合は住居表示ではなく地番で表示されていて、検索できない場合があります。

その場合は近くの一戸建てなどを検索し、地図上で場所を確定してください。

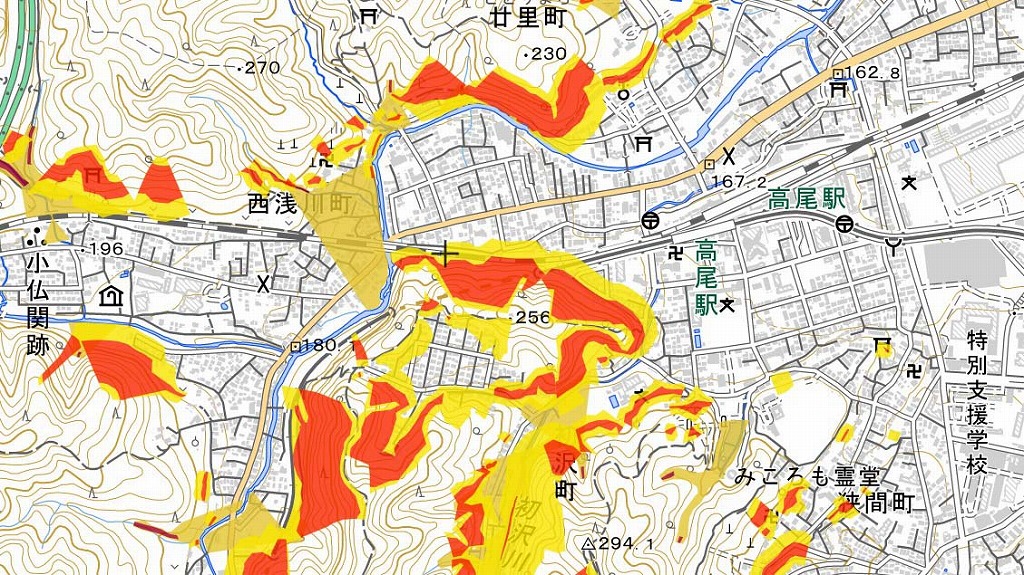

次に、左側のパネル(メニュー)で「土砂災害」を選びます。すると、下のマップのように赤色と黄色で土砂災害警戒区域が表示されます。

この方法は自宅のパソコンやタブレットで手軽に確認できて便利ですが、最終的には市町村役場で「ここは土砂災害警戒区域に該当していますか?」と確認するのがセオリーです。

区域指定が変更される可能性もあるからです。また、ハザードマップポータルサイトで見ると、確認したい不動産がエリアの端に位置していることもよくあります。

その場合も、市町村役場で確認するときちんと特定して回答してくれます。

自信がない場合はクラシエステート株式会社まで

市町村役場での調査や、現地調査などは経験がないと難しいケースもあります。「ちょっと自信がないな」という場合は、クラシエステート株式会社までお問い合わせください。

お問い合わせ|クラシエステート株式会社

ほとんどのケースで無料対応が可能ですし、どうしても有料になる場合はあらかじめお知らせします。

仲介手数料以外は原則無料対応可能です。

住宅ローン・補助・保険についての基礎知識

土砂災害警戒区域にある不動産の購入を考えるとき、お金の面、特に「住宅ローン」「補助金」「保険」がどうなるのかは、とても重要なポイントです。

安全面だけでなく、こうした経済的な側面もしっかりと理解したうえで、購入を判断する必要があります。ここでは、その点について詳しく見ていきましょう。

フラット35が使えないケース

2021年10月から、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で新築住宅を建築または購入する場合、「フラット35S」の適用が除外されるようになりました。これは政府が土砂災害特別警戒区域への人口流入を防ぐために実施した制度改正です。

フラット35Sは、省エネルギー性能や耐震性能などの要件を満たした住宅で利用できる、優遇金利の住宅ローンです。通常のフラット35と比べて0.25%の金利引き下げを受けられるため、総返済額で数十万円から百万円以上の差が生まれることもあります。

ただし、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)内でも通常のフラット35は利用可能とする運用が一般的です。また、イエローゾーン(土砂災害警戒区域)については、フラット35Sの適用除外にはなっていません。

押さえておきたいポイントは、中古住宅については土砂災害特別警戒区域内であってもフラット35Sの利用が可能であることです。制度改正の対象は新築住宅のみだからです。

民間住宅ローンの審査は通るか?

民間の金融機関(銀行など)が提供する住宅ローンについては、金融機関によって判断が分かれますが、審査が厳しくなったり、希望する金額を借りられなかったりする可能性があります。

なぜなら、金融機関は住宅ローンを貸す際に、万が一返済が滞った場合に備えて、購入する土地と建物を「担保」にとるからです。

土砂災害警戒区域内の不動産は、災害リスクがあることから「資産価値が下がってしまうかもしれない」「売却しにくいかもしれない」と判断されることがあります。つまり、担保としての評価が低くなってしまう傾向があるのです。

もちろん、区域内だからといって、一概にローンが組めないわけではありません。購入する人の年収や勤務先、自己資金の額など、総合的な判断によって融資が実行されるケースも多くあります。しかし、一般的な物件に比べて、審査のハードルは少し高くなる可能性があると理解しておきましょう。

補助金・保険の留意点(地域差/保険料)

「土砂災害警戒区域の住宅を買う」こと自体を対象とした補助金は、基本的には存在しません。

ただし、すでに区域内にある危険な住宅を取り壊し、安全な場所に移転する場合には、国や自治体から補助金が出る制度があります。代表的なものに「がけ地近接等危険住宅移転事業」があり、建物の解体費用や新しい住宅を建てるための一部費用を補助してもらえます。

これは、これから家を買う人向けというよりは、すでに住んでいる人の安全を守るための制度です。

保険料について

住宅を購入する際に加入する火災保険には、多くの場合、台風や大雨による洪水・土砂崩れなどを補償する「水災補償」をセットにします。

この水災補償の保険料は、お住まいの地域のリスクに応じて設定されるため、土砂災害警戒区域内では割高になる可能性があります。 保険会社は、ハザードマップなどの公的なデータをもとに、地域ごとの保険料を決めているからです。

一方、地震や噴火、これらによる津波を原因とする損害を補償する「地震保険」の保険料は、土砂災害警戒区域であるかどうかによって変わることはありません。地震保険の保険料は、建物の構造(木造か、鉄骨かなど)と、所在地(都道府県)という2つの条件だけで決まる仕組みになっています。

現地リスクの見抜き方:ハザードマップとの突合

土砂災害警戒区域の指定は、都道府県が概ね5年ごとに行う基礎調査に基づいて更新されます 。つまり、法律上の区域指定は、リスクの「後追い」であるということです。

何らかの危険性があっても、最大5年間ハザードマップに掲載されない可能性があるわけです。

そこで、この章では、ハザードマップを過信せずに「現地で災害リスクを見抜く」方法を考えていきます。

ハザードマップと現地現況の突き合わせ

パソコン上のハザードマップに掲載された情報は、あくまで「仮説」です。その仮説を検証し、より正確なリスク評価を行うために、地図と現況を突き合わせる作業も必要となります。ハザードマップには、以下のような限界があるからです。

- リアルタイムで更新されておらず、新しいリスクに対応できていない

- マップ上の区域境界線に誤差が含まれる可能性がある

- 未整備か所がありすべての危険箇所を網羅していない

そこで、ハザードマップ上のリスク評価と実際の現況とを現地で比較します。

マップとの相違点を探す

ハザードマップを片手に現地を訪問したら、まず土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の起点となっている崖などを確認します。崖の角度、高さ、地質などを、まず最初に見ておきましょう。

次に、ハザードマップが作成された後に、何らかの対策工事(新しい擁壁の設置、斜面のコンクリート補強など)が行われていないか確認します。

もし新しい擁壁があれば、それが検査済証のある適法なものかを、不動産会社に確認する必要があります 。逆に、マップにはない新たな亀裂や崩壊の兆候がないかも注意深く探してください。なお、擁壁の確認方法については、次の章で詳しく解説します。

区域境界線を確認する

筆者はハザードマップと現地現況を付き合わせるとき、警戒区域の境界線を歩いて見て回ります。

境界線の外でも、警戒区域と同じような地形が続いている場合「区域外だから安心」とはいえない可能性があります。

またその際、周辺の地面や道路、アスファルトに亀裂が入っていないかもチェックしてみてください。不自然な亀裂が入っている場合、地盤が不安定な可能性があります。

現地で危険な擁壁をチェックする方法

高低差のある土地では、擁壁が家の安全を支えています。しかし、すべての擁壁が安全なわけではありません。

本当に擁壁としてつくられた物か?

見た目がブロック塀でも、単なる仕切りで土圧を支える設計になっていない場合があります。きちんとした擁壁は、鉄筋コンクリート造などでしっかりとした基礎の上に築かれ、適切な排水機能を備えています。

実は、高さが2mを超える擁壁は、建築基準法上の「工作物」として扱われ、建築確認と完了検査(検査済証)を受ける必要があります 。不動産会社にこれらの書類の有無を必ず確認してください。もし書類がなければ、それは違法な擁壁である可能性が高く、大きなリスクと判断できます。

目視による4つのチェックポイント

ひび割れ(クラック): 水平、垂直、斜め方向のひび割れがないか確認します。髪の毛ほどの細いものか、隙間が見えるほど大きいものか、その程度の違いも重要です 。

はらみ(膨らみ): 擁壁の側面から水平に見て、壁の中央部が前に膨らんでいないか確認します。これは、背後から非常に大きな土圧がかかっている危険なサインです 。

水の染み出し: 壁の表面が常に湿っていたり、ひび割れから白い粉(エフロレッセンス)が噴き出していないか確認します。これは壁の裏側の水はけが悪い証拠です 。

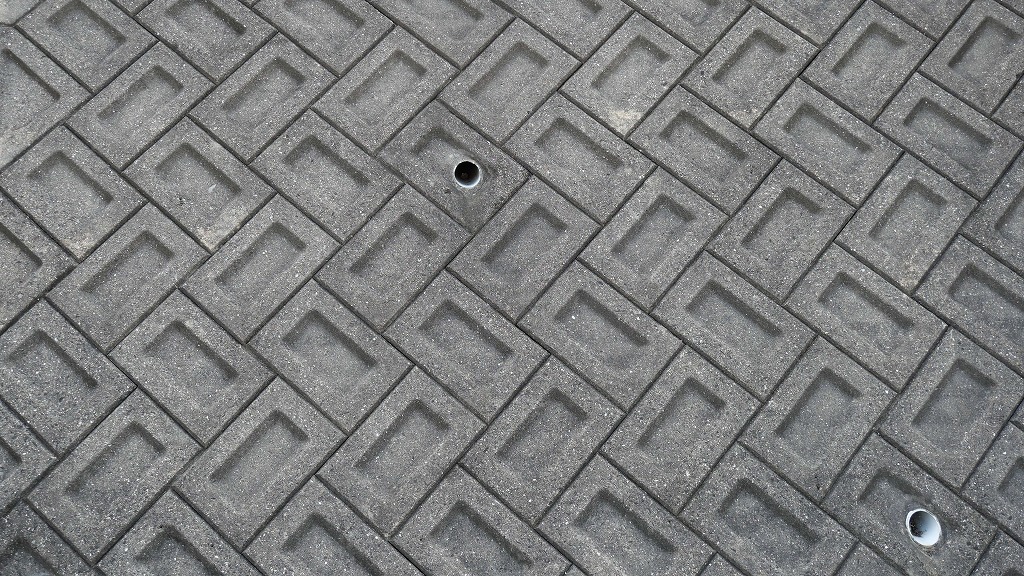

水抜き穴: 適切な擁壁には必ず水抜き穴があります。基準は、壁面積3㎡あたり1ヶ所以上、内径7.5cm以上の穴です 。また、水抜き穴が土や雑草で詰まっていないかも確認しておきましょう。

とくに危険な擁壁の特徴

古い玉石積みや大谷石の擁壁は、現在の安全基準を満たしていない可能性があります 。また、既存の擁壁の上にブロックなどを積み増した「二段擁壁」は、構造的に不安定で、こういった擁壁で支えられている土地上には、住宅の建築が認められない場合があります。

まとめ「迷ったらプロに判断を任せてみる」

土砂災害警戒区域内であっても、絶対に家を買ってはいけないわけではありません。

しかし、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は避けるのが賢明でしょう。イエローゾーンは現地確認と行政の情報をチェックしたうえで、慎重に判断するのが鉄則です。

住まいを選ぶ際には、学区や通勤、ローン借入額に加えて災害リスクまで判断軸が多種に及び、不安が尽きません。ハザードマップは見たけれど「本当に買って大丈夫?」と最後の一押しに迷うこともあるはずです。

そこで本記事では、市町村での指定確認とハザードマップの再点検、現地の擁壁・排水・境界の実見でリスクを具体的に確認する手順を解説しました。

区域線の誤差やハザードマップ反映のタイムラグもあるため、地図と現況の突き合わせが必要だからです。

しかし「自分で判断するのは難しい」というのが現実でしょう。

そこでクラシエステート株式会社では、物件ごとの「買っていいか、買わない方がいいか」を第三者目線で判定します。

売買が成立した場合の仲介手数料以外は、一切無料で調査を行います。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ|クラシエステート株式会社

建築業界出身の知見を生かして、災害の危険性をしっかりと判定します。

参考文献

- e-Gov法令検索/国土交通省(最終改正時点)『土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)』。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC1000000057 (最終確認:2025-09-19)

- 国土交通省 河川砂防部『土砂災害防止法の概要(資料)』。 https://www.mlit.go.jp/river/sabo/dosyahou_review/01/110803_shiryo2.pdf (最終確認:2025-09-19)

- 国土交通省(建築)『土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制に関する技術資料(告示・通知解説、Q&A)』。 https://www.mlit.go.jp/common/001074340.pdf (最終確認:2025-09-19)

- 住宅金融支援機構(JHF)『【フラット35】2021年10月適用の【フラット35】S利用要件のご案内』(トピックス、2021-06-03)。 https://www.flat35.com/topics/20210603.html (最終確認:2025-09-19)

- 住宅金融支援機構『【フラット35】S プランと技術基準(ご注意項)』。 https://www.flat35.com/loan/lineup/flat35s/tech_plan.html (最終確認:2025-09-19)

- 国土交通省 都市局『ハザードマップポータルサイト(公式)』。 https://disaportal.gsi.go.jp/ (最終確認:2025-09-19)

- 国土交通省(検討会)『土砂災害防止対策推進検討会(2024-06-26 資料)—基礎調査・指定等の運用』。 https://www.mlit.go.jp/river/sabo/committee_dosyasaigaitaisaku/202406/05shiryo.pdf (最終確認:2025-09-19)

- 建築基準法/建築基準法施行令(工作物の指定・擁壁)【法6条・88条/令138条】(自治体解説資料での条文引用)。 https://www.city.tsuyama.lg.jp/common/photo/free/files/2021/201611181414510255737.pdf (最終確認:2025-09-19)

- 富山市『盛土規制法運用マニュアル【技術的基準編】—擁壁の水抜穴(壁面3㎡につき1個、内径7.5cm以上)』。 https://www.city.toyama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/339/moridogijyutu.pdf (最終確認:2025-09-19)

- 岡山県『盛土規制法 許可申請の手引き 第二編 技術的基準—水抜き穴(3㎡1箇所・内径7.5cm以上・千鳥配置)』。 https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/976488_9406112_misc.pdf (最終確認:2025-09-19)

- 東京都 都市整備局『既存擁壁の安全確保について(2m超擁壁の確認申請・宅造許可の留意)』。 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/pdf_tamakenchikushidou_pdf_140929_anzen (最終確認:2025-09-19)

- 国土交通省『災害危険区域等にある既存不適格住宅等の移転や改修への支援制度(がけ地近接等危険住宅移転事業 ほか)』。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000144.html (最終確認:2025-09-19)

- 損害保険料率算出機構『地震保険基準料率のあらまし/基準料率表—保険料は構造×都道府県で決定』。 https://www.giroj.or.jp/ratemaking/earthquake/ (最終確認:2025-09-19)