二項道路とは、建築基準法第42条第2項で定められた特殊な位置づけの道路で、幅員4メートル未満でありながら、一定の条件下で建築基準法上の道路として認められるものです。

この道路に接する土地で建築を行う際は「セットバック」をする必要があります。つまり、敷地の一部を道路として使うために敷地後退を行う必要があるのです。

道路に面したすべての土地がセットバックすることによって、将来的に道路幅員4メートルを確保することが目的です。日本中の古い住宅地などで見かける二項道路は、不動産売買や建築計画において重要な問題になりかねません。この記事でその内容をつかんでおいてください。

二項道路とは? 基本的な内容と注意点

二項道路とは、昔の商店街の路地のような狭い道でありながら、法律上は正式な道路(建築基準法上の道路)として扱われる特殊な道です。

建築基準法第42条第2項で定められているため「二項道路」と呼ばれます。具体的には、建築基準法が施行された昭和25年11月23日以前から建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁によって指定されたものを指します。

戦後復興期の日本では、防災対策の観点から道路幅員4メートル以上という新基準が設けられましたが、既に住宅が密集していた地域では、現実的にすべての道路を4メートルに拡幅することは不可能でした。そこで考案されたのが、既存の狭い道路を段階的に拡幅していく「みなし道路」制度であり、これが二項道路ということなのです。

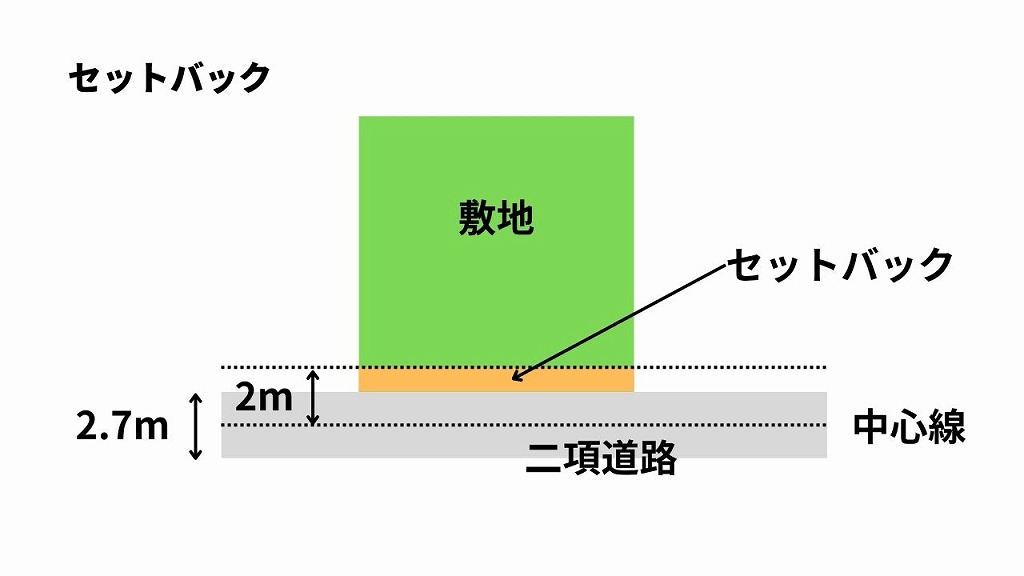

二項道路の最大の特徴は、建築時に「セットバック」が義務付けられることです。これは道路の中心線から2メートル後退して建築することで、将来的に道路幅員4メートルを確保する仕組みです。このセットバック部分は建築物の敷地面積には含まれず、事実上の公共用地として扱われます。つまり、購入した土地の一部を将来の道路拡幅のために提供する義務を負うことになります。

建築基準法第42条第2項を詳しく見てみよう

建築基準法第42条は、日本の建築において「道路」とは何かを定義した重要な条文です。つまり、建築基準法42条に書かれている道路に接している土地だけが、建築できると考えればいいでしょう(都市計画区域外を除きます)。

また、この条文は6つの項目に分かれており、第2項が今回解説する二項道路に関する規定。

第2項の条文を読み解くと、対象となるのは「建築基準法の適用時または都市計画区域への指定時に現に建築物が立ち並んでいた道で、特定行政庁が指定したもの」と定められています。つまり、昭和25年11月23日という基準日に既に住宅が建ち並んでいた狭い道が、現在でも法的な道路として認められているのです。

この制度設計の背景には、既存住宅の住民を保護する救済措置としての側面があります。もし二項道路制度がなければ、戦前から続く多くの住宅地で建て替えが一切できなくなり、住民の生活に深刻な影響を与えていたでしょう。建築基準法は新しい安全基準を設ける一方で、既存のコミュニティを完全に否定することなく、段階的な改善を目指す現実的なアプローチを採用したのです。

ただし、この制度には厳格な運用基準があります。特定行政庁による指定が必要であり、基準日時点で実際に建築物が立ち並んでいたことの証明が求められます。また、一度指定された二項道路でも、周辺の開発状況や都市計画の変更により、指定が見直される場合もあります。現在では、GIS(地理情報システム)を活用した精密な管理が行われており、各自治体のウェブサイトで二項道路の指定状況を確認できるケースが増えています。

建築基準法が施行されるタイミングが違っている場合は、その地域で建築基準法が施行された時点を基準とします。たとえば沖縄県では、本土復帰後の1972年です。

セットバックの仕組みと、どんな影響が出るか

セットバック義務は、個人の土地を少しずつ公共のために供出する仕組みです。二項道路に接する土地で建築を行う際は、一般的に道路の中心線から2メートル後退した位置に建築物を配置しなければなりません。

具体的な計算方法を説明すると、まず道路の中心線を特定します。例えば、幅員2.7メートルの二項道路の場合、中心線から両側に0.65メートルずつ確保することで、最終的に4メートルの道路幅員を実現する計画です。つまり、片側0.65メートルずつのセットバックが必要になります。

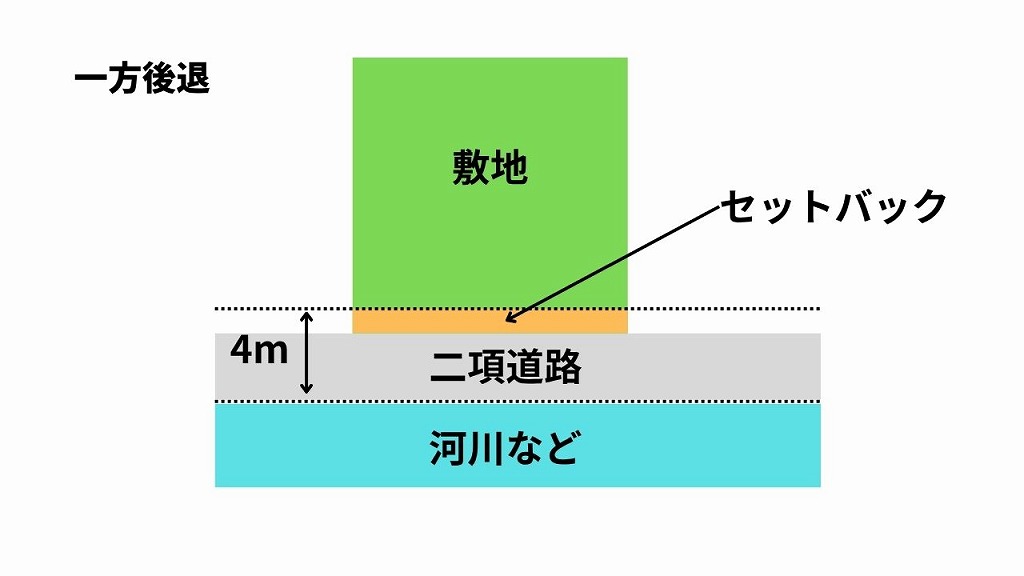

ただし、道路の片側が河川や崖地などの場合は、反対側の境界線から4メートル確保する必要があり、この場合は1.3メートルのセットバックが必要です。

いったんセットバックした部分については取り扱いが決まっています。

この部分は法的には敷地面積から除外され、将来的な道路用地として位置づけられます。そのため、建築物はもちろん、門扉や塀、植栽なども設置できません。また、固定資産税の計算においても、セットバック部分は非課税となる場合が多く、実質的に敷地面積の減少すると考えていいでしょう。

セットバックの影響は建築計画全体に及びます。有効敷地面積が減少することで、建築可能な建物の規模が制限され、駐車場の配置や庭の設計にも影響を与えます。特に狭小地では、セットバックにより建築計画が大幅に変更を余儀なくされるケースも珍しくありません。設計段階での十分な検討と、建築士との綿密な相談が不可欠です。

二項道路を見分ける具体的な調査手順

二項道路の調査は、不動産物件調査の中でもかなり重大で、経験と慎重な判断が必要です。見落としがないように、確実に手順化しておくのがよいでしょう。

第1段階:インターネットでの予備調査

最初のステップとして、該当する自治体のウェブサイトで道路情報を確認するのがおすすめです。「○○市 道路情報 GIS」などのキーワードでGoogle検索を行うと、多くの場合、自治体が提供している指定道路情報システムにアクセスできます。そのサービスを利用することで、建築基準法上の道路種別や指定年月日、指定番号などの基本情報を確認できます。

国土交通省が公開している資料で、全国のどの市町村がオンラインで指定道路情報を提供しているかがわかります。

指定道路図・指定道路調書のインターネット公開状況|国土交通省

第2段階:役所での詳細確認

オンライン調査で概要を把握した後は、必ず役所の建築指導課(または建築審査課)で詳細な確認を行います。窓口では、道路台帳図や指定図書の閲覧が可能で、より正確な情報を入手できます。事前に建築確認番号、所在地、建築主などの物件情報を整理しておくと、調査がスムーズに進みます。また、道路管理課でも併せて確認することで、将来的な道路拡幅計画や維持管理の状況についても把握できます。

第3段階:現地での実測調査

最終的には、現地で実際の道路幅員を測定します。メジャーを使用して複数箇所で幅員を測定し、図面との整合性を確認しましょう。

また、隣接する建物のセットバック状況や、既存の塀や門扉の位置も重要な手がかりとなります。近隣で最近建築された建物があれば、そのセットバック状況を観察することで、実際の運用基準を確認できます。

この3段階の調査により、単なる「狭い道」なのか、それとも法的な意味を持つ「二項道路」なのかを判断できます。特に不動産取引においては、この判断を確実に行うことが物件価値や建築計画に直接影響します。

二項道路物件のメリットとデメリットを知っておこう

二項道路物件は、一見すると制約が多く見える一方で、よく理解してじっくり判断すると、意外にもお買い得な物件が見つかることがあります。

二項道路の主なメリット

二項道路物件の最大のメリットは、立地の良い住宅密集地にありながら、相対的に安価で取得できることです。多くの場合、駅近くの便利な立地にもかかわらず、セットバック義務や建築制約により市場価格が抑えられています。これは、住宅購入予算に限りがある若い世代や、利便性を重視する高齢者世代にとって魅力的な選択肢となります。

また、住宅密集地特有の生活環境も大きなメリットです。商店街へのアクセスが良好で、古くからのコミュニティが形成されており、子育て世代には地域の見守り体制が整っていることが多くあります。さらに、セットバック部分については固定資産税が非課税となるため、土地の保有コストを軽減できる場合があります。

二項道路の主なデメリット

一方で、セットバックによる有効敷地面積の減少は、建築計画を制限することになります。特に狭小地では、セットバック後の敷地で十分な建築面積を確保できず、希望する間取りや駐車場の設置が難しくなるかもしれません。

将来的に建築できるかどうか、やや流動的

二項道路物件には、将来的に再建築が可能かどうかという点でも少し不確実です。道路拡幅事業が実施される際は、セットバック部分が実際に道路用地として収用される可能性があり、その際の補償や手続きについて事前に理解しておく必要があります。また、建築基準法の改正により、セットバック基準や建築制限が変更される可能性もゼロではありません。

これらのメリットとデメリットを総合的に検討する際は、購入目的や将来的な活用計画を明確にすることが重要です。自己居住用であれば利便性や価格面でのメリットが大きく、投資用であれば賃貸需要や売却時の流動性を慎重に評価する必要があります。

将来的なリスクと法改正の動向

二項道路を取り巻く法的環境は、まるで時代の変化に合わせて進化する生き物のように、常に変化し続けています。2025年4月の建築基準法改正では、4号特例の見直しにより、これまで建築確認が不要だった小規模建築物についても、より厳格な審査が求められる可能性があります。

この法改正の背景には、既存建築物の安全性向上と、都市防災機能の強化があります。特に、密集市街地における火災延焼防止や、大規模災害時の避難経路確保の観点から、二項道路の拡幅推進がより積極的に進められる可能性があります。これは、個々の物件所有者にとって、予期せぬ建築制約の強化や、道路拡幅事業への協力義務が生じるリスクを意味します。

さらに、固定資産税制度の見直しも注目されています。現在、住宅用地に適用されている軽減措置が、管理不全な空き家や、都市計画上の観点から問題のある物件に対して段階的に見直される可能性があります。二項道路沿いの古い建物が対象となる場合、税負担の増加により維持費用が上昇するリスクがあります。

将来リスクへの対策と準備

将来のリスクに対応するためには、早期の情報収集と準備が不可欠です。まず、所管する自治体の都市計画マスタープランや、道路整備計画を定期的に確認し、自分の物件周辺で計画されている事業について把握しておきます。また、建築士や不動産の専門家にも詳しく相談しておき、法改正の動向について最新の情報を入手する努力も必要でしょう。

物件の維持管理においても、将来的な建築制約の強化を見据えて、必要な修繕や改良工事を計画的に実施することが望ましいでしょう。特に、耐震性や防火性能の向上は、将来的な規制強化への対応としても有効です。

よくある質問と回答

二項道路かどうか分からない場合、どこに相談すればよいですか?

最初に該当する市区町村の建築指導課(または建築審査課)に相談することをお勧めします。電話での問い合わせよりも、直接窓口を訪れて図面や資料を確認しながら説明を受ける方が確実です。多くの自治体では、道路の種別判定について無料で相談に応じています。事前に物件の住所や地番、可能であれば建築確認番号などを準備しておくと、調査がスムーズに進みます。また、不動産会社や建築士などの専門家に依頼して調査してもらう方法もあります。

セットバック部分に植栽や門扉を設置することはできますか?

セットバック部分は将来的な道路用地として位置づけられているため、原則として建築物や工作物の設置は禁止されています。これには、門扉、塀、植栽、物置、カーポートなども含まれます。ただし、地域によっては低木の植栽や、簡易な境界標示については一定の条件下で認められる場合があります。具体的な取り扱いについては、建築確認申請時に建築主事または指定確認検査機関に確認することが重要です。無断で設置した場合、建築基準法違反として行政指導の対象となる可能性があります。

二項道路の物件を売却する際の注意点はありますか?

二項道路物件の売却では、セットバック義務について買主に十分に説明し、理解を得ることが最も重要です。有効敷地面積の減少や建築制約について、具体的な数値や図面を用いて詳細に説明する必要があります。また、重要事項説明書には道路種別とセットバック義務について明記し、後々のトラブルを防ぐことが不可欠です。売却価格については、セットバック義務による制約を反映した適正な価格設定が求められ、周辺の一般的な物件と比較して価格調整が必要になる場合があります。買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関によってはセットバック部分を担保評価から除外することがあるため、事前に融資条件を確認しておくことも重要です。

将来的に二項道路が拡幅される可能性はありますか?

二項道路の拡幅は、都市計画道路事業や市街地再開発事業の一環として実施される可能性があります。拡幅が決定された場合、セットバック部分が実際に道路用地として買収され、適正な補償が支払われることが一般的です。ただし、拡幅事業の実施時期や補償額については、各自治体の財政状況や都市計画の優先順位により大きく異なります。事業実施までには通常、数年から数十年の期間を要することが多く、長期的な視点での判断が必要です。拡幅の可能性については、自治体の都市計画課で都市計画マスタープランや道路整備計画を確認することで、ある程度の見通しを得ることができます。

まとめ

二項道路とは建築基準法第42条第2項で定められた幅員4メートル未満の道路で、セットバック義務により段階的な拡幅を目指す制度です。この道路に接する物件は価格面でのメリットがある一方、建築制約や将来的な不確実性というデメリットも伴います。購入や売却を検討する際は、正確な調査と専門家への相談により、リスクとメリットを十分に理解した上で判断することが重要です。

無料査定で二項道路物件の適正価値を確認してみませんか?

お問い合わせフォーム|クラシエステート株式会社

【参考情報源】

- 国土交通省「建築基準法について」

- 各自治体建築指導課資料

- 不動産鑑定評価基準