「再建築不可」「建築許可がおりない」そんな土地も少なくありません。

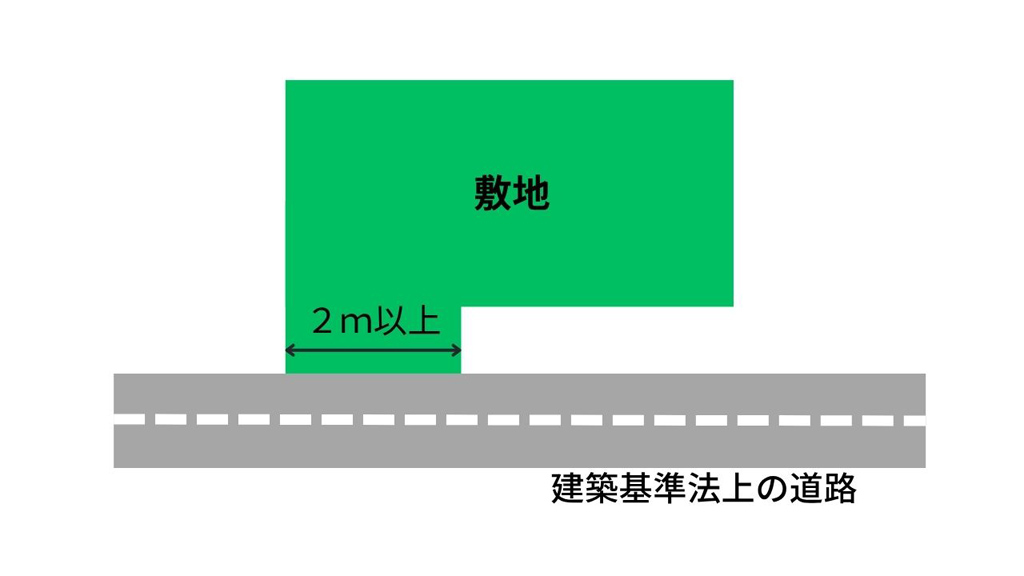

建築できない理由として最も多いのは「建築基準法第42条の道路に面していない」土地であること。法律上、建物を建築するためには法42条の道路に間口2m以上接する必要があり、それ以外の土地には建物が建てられないのです。

しかし、建築基準法第43条第2項は、法42条の道路に接道しない土地の救済策として「例外的に建築可能な要件」を定めています。

第2項1号では、一定の要件を満たした場合は、特定行政庁(県知事など)が認定するだけで建築が許可される旨が定められています。

第2項2号では、里道や水路が介在したり、袋地であっても、安全が確保できる場合に建築審査会の許可を得て建築を許可できると定められています。

この記事では、法43条2項の制度を詳しく解説し、「建築不可の土地を建築可能にする」手順を紹介していきます。

この記事は宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石秀彦が制作しました。

建築基準法43条2項2号とは?制度の基本を理解する

ざっくりいうとこの制度は、厳格な接道要件を満たせない土地であっても「安全性が確保できる場合には例外的に建築を認める」というものです。

本来、建築物を建てる際には「接道要件」を満たす必要があります。

具体的には、幅員4メートル以上ある建築基準法上の道路に、建物を建てる土地が2メートル以上接していなければならないという規定です。これは建築基準法第43条第1項で定められており、火災時の避難や緊急車両の通行、日当たりや風通しの確保など、安全で良好な住環境を維持するための重要なルールです。

ところが、古くからある住宅地や開発が進んだ地域では、このルールを完全に満たすことができない土地が数多く存在します。

例えば、個人が所有する私道や狭い通路にしか接していない土地などが該当します。こうした土地は「再建築不可物件」と呼ばれ、新しい建物を建てることも、既存の建物を建て替えることもできなくなってしまいます。その結果、土地の資産価値は大幅に下がり、売買も困難になってしまうのです。

その点、建築基準法43条2項2号は、こうした制約に対する一種の救済策となっています。

土地が建築基準法上の道路に直接接していなくても、特定行政庁(都道府県または市区町村の建築担当部署)が「安全上、防火上及び衛生上支障がない」と判断した場合には、例外的に建築を許可する制度。言い換えれば、形式的な要件は満たしていなくても、実質的な安全性が確保されていれば建築可能になるという内容の条文です。

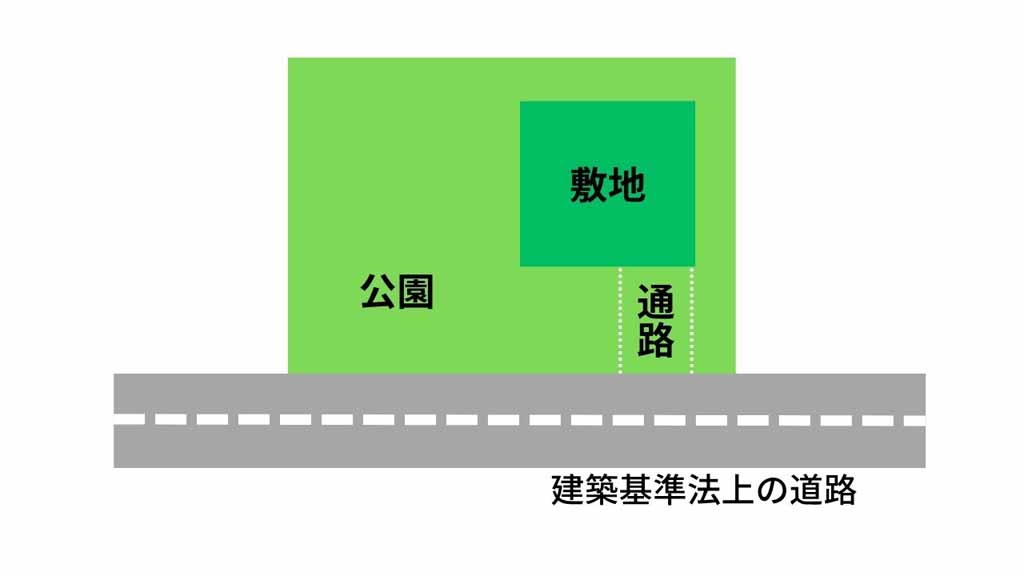

たとえば上の図のように、公園を挟んで道路に接しているような土地(無道路地)で、建築が認められている例もあります。

柔軟性のある救済措置ではありますが、この制度の利用は簡単ではありません。専門的な知識をもち、複雑な手続きを進める必要があります。

認定(1号)と許可(2号)の違いとは?

建築基準法43条2項には、「1号認定」と「2号許可」という2つの種類があります。この違いを理解しておくと、所有する土地を活用するためにどのような準備が必要かが見えてきます。

比較的手続きが容易な「1号認定」

建築基準法第43条第2項第1号に基づく「認定」は、特定行政庁(市長や都道府県知事など)が、交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認める場合に適用されます。

敷地が建築基準法上の道路には接していないものの、それに準ずるような安全性が確保された道に接している場合などを対象としており、要件を満たせば比較的迅速に手続きが進みます。

あらかじめ安全性が高いと想定される定型的なケースを対象としているためです。

主な要件は以下の通りですが、都道府県によって制度が異なるため、必ずその土地を管轄する役所で再確認してください。

- 道の条件: 敷地が接する道が、農道や公共の用に供される道などで、幅員が4m以上あること

- 敷地の条件: その道に2m以上接していること。建築物の条件: 用途や規模について、避難や通行の安全上支障がないもの(例:一戸建て住宅など)

個別判断が必要だが柔軟性のある「2号許可」

建築基準法第43条第2項第2号に基づく「許可」は、1号認定の基準に当てはまらないものの、個別の敷地や建築計画の状況から判断して、安全上等の支障がない場合に認められます。

1号認定よりも個別的で多様なケースに対応することを想定しており、柔軟性は高いのですが、そのぶん手続きが複雑で時間もかかります。

特定行政庁が許可を出す前に、建築審査会の同意を得て、建築許可の妥当性を確認した上で建築を許可するという手順になります。

1号・2号比較表

| 1号認定 | 2号許可 | |

|---|---|---|

| 法的性質 | 認定 | 許可 |

| 判断基準 | あらかじめ定められた客観的な基準に適合するかを判断(定型的) | 個別の状況に応じて総合的に支障がないかを判断(個別的・裁量的) |

| 建築審査会の同意 | 不要 | 必要 |

| 主な対象 | 法定の道路に準ずる安全な道に接する、小規模な建築物など | 周囲に広い空地があるなど、個別審査によって安全性が認められる建築物 |

| 手続きの迅速性 | 比較的速い | 時間がかかる傾向がある |

1号認定、2号許可のいずれも、一度許可されればずっと有効というものではありません。再建築時には改めて手続きを行う必要がありますし、その時点で確実に建築が許可されるという保証はありません。

この「将来にわたって保証されるわけではない」という点はポイントで、これから43条の許可を前提とした土地を購入する場合は、よくよく考えてから決断してください。

建築審査会とは?

建築審査会は、法律や建築の専門家で構成される第三者機関であり、その客観的な判断を求めることで、許可の妥当性を担保します。

許可取得までの具体的な流れと期間

建築基準法43条2項2号の許可取得には、かなり複雑な手続きが必要です。ただ、最も面倒な部分は、建築士または宅建士に任せてしまうことができます。

以下に説明する役所への事前相談で「許可がおりそうだ」とわかったら、いずれかの専門家に任せてしまいましょう。売買時は宅建士が無料で調査します(仲介手数料の範囲内)し、建築士も建築確認申請の一環で業務を進めますから、特に手数料を請求されないケースもあります。

事前相談をしっかり行うことが成功の秘訣

43条の認定・許可は、都道府県によって細部がかなり異なっています。そこで、ネットや本の解説だけをうのみにすると、かなり危険です。

まず、都道府県庁または市役所等の担当部署に、事前相談を行うようにしてください(市町村によっては事前相談必須の場合もあります)。

事前相談では、敷地の状況、接道する通路の現況、周辺環境などを具体的に説明し、許可基準に合致するかを確認します。

筆者の経験上、役所の担当者は人それぞれで、親切な人もいれば不親切な人もいます。具体的に聞かないと答えてくれない場合が多いので、事前にある程度調べた上で役所を訪問すべきでしょう。

「市町村名 43条の認定・許可」「都道府県名 43条の認定・許可」などの検索キーワードで調べてみて、資料に目を通しておくといいでしょう。たとえば、東京都であれば以下のページが役に立ちます。

さらに、過去にその自治体で2号許可が下りた類似の事例を調査することも役に立ちます。場合によっては同じ道に接している土地で建築が許可されていることもあり、そうなるとかなり許可が下りる可能性が高くなります。

ここまで調査できたら、あとは専門家に任せるのがいいでしょう。費用もそれほどかかりません。

いろいろなネット記事で「土地家屋士に相談しよう」「行政書士に相談しよう」といった記述がありますが、間違いです。行政書士でも手続きが不可能とまではいえませんが、本来は建築士または宅建士が適任です。土地の売買時であれば宅建士が調査を行い、建築を前提とするなら建築士が申請を代行します。

なお、土地の売買時には、役所への事前相談を含む物件調査全般を宅建士が行います。東京都の多摩エリアであれば、クラシエステート株式会社までご相談ください。

お問い合わせフォーム|クラシエステート株式会社

許可申請の具体的な手順

参考までに、ここでは具体的な許可申請のステップを解説します。もし何らかの事情で「自分で手続きする」となったら、以下の手順で進めてください(ただし現実的には難しいです)。

事前相談・調査

ここまでに説明したとおり、役所調査を行い、必要な書類や手続きを整理します。

必要書類を揃える

申請書、敷地案内図、配置図、平面図、立面図、断面図、公図、登記簿謄本、現況写真、隣地所有者の同意書(必要な場合)、通路の権利関係を示す書類など、多岐にわたる書類を準備します。この部分は建築士の専門ジャンルです。自分で手続きを行う場合でも、アシストしてくれる建築士または建築関係者は必須でしょう。

行政窓口に書類を提出

正本および副本を提出します。

特定行政庁等による審査

特定行政庁は提出された書類に基づき審査を行い、必要に応じて現地調査を実施。場合によっては申請者に追加資料の提出が求められる場合もあります。

建築審査会の同意

2号許可の場合は建築審査会の同意が必須です。ただ、建築審査会は常設ではなくたまにしか開催されないため、ここでかなり時間がかかるケースもあります。

許可決定

審査によって問題ないと判断された場合、許可が決定されます。

おおまかに、このような内容で手続きを進めます。とくに書類の準備については、すべてを自分で行うのは無理があります。

手続きにかかる期間としては、3か月から6か月程度が目安。建築審査会が開催されるタイミングによっても左右されます。

建築基準法43条の許可Q&A

ここまで、建築基準法の接道義務の例外規定としての法43条2項について解説しました。この章では、本文でカバーできなかった補足的な内容を、Q&A形式で掲載していきます。

そもそも「接道義務」って何ですか?なぜ必要なのですか?

「接道義務」とは「建物を建てる敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という、建築基準法で定められた基本的なルールです(法43条1項)。

このルールは、主に以下のふたつを目的としています。まずは、住民の安全のため。火災や地震などの災害時でも人々がスムーズに移動できるように定めています。また、災害時に救急活動などを行う人のためにも、緊急車両が建物近くまで侵入できるために、接道要件が必要になります。

もし、このルールがないと、道に面していない奥まった場所に家が密集してしまい、いざという時に誰も助けに来られず、逃げることもできない危険な街になってしまうかもしれません。そうした事態を防ぐための、とても重要なルールです。

「1号認定」と「2号許可」の違いを、一言で言うと何ですか?

ざっくりまとめると次のようになります。

- 1号認定: 国や自治体が定めた「安全と認められる一定のルール」に当てはまるかチェックしてもらう、比較的シンプルな手続きです。

- 2号許可: ルールには当てはまらないけれど、専門家たちが「この土地なら特別にOK」と判断した場合に、個別に建築を許可してもらう手続きです。

2号許可のほうが時間もかかり、手続きが複雑になります。

認定や許可をもらうには、どこに相談すればいいですか?

まずはその土地を管轄する市町村役場にある「建築指導課」や「建築審査課」といった部署に相談してください。

土地の場所や建築計画を伝えれば、どのような手続きが必要か、どんな書類を準備すればよいかなどを教えてくれます。専門的な内容になりますので、建物の設計を依頼する建築士に相談し、手続きを代行してもらうのが一般的です。

申請してから許可されるまで、どれくらい時間がかかりますか?

ケースバイケースですが、目安としては以下のようになります。

- 1号認定: 書類の準備が整っていれば、1か月~2か月程度で結果が出ることが多いです。

- 2号許可: 数か月以上かかることが一般的です。これは、専門家で構成される「建築審査会」の同意を得る必要があるためです。建築審査会は常設されるわけではないため、そのスケジュールによって全体の期間が大きく左右されます。

いずれの場合も、事前の相談や書類の準備期間も必要ですので、建築計画の早い段階から動き出すことが大切です。

申請に費用はかかりますか?

はい、認定や許可の申請には、手数料がかかるのが一般的です。金額は自治体によって異なりますが、数万円程度が一般的です。

例えば、東京都では36,000円、横浜市では33,000円の手数料が定められています(2025年7月時点)。正確な金額は、申請先自治体のウェブサイトで確認するか、窓口で直接お尋ねください。

親から相続した土地が道路に接していません。家を建て替えられますか?

まったく道に接していない場合でも、公園などの空地に接している場合は建て替えできる可能性があります。

土地の周りが広い公園や空き地で、避難に問題がなさそうであれば「2号許可」の申請を検討してみてください。

昔から建っている家を建て替える場合も、この手続きは必要ですか?

はい、接道していない場合は原則として必要です。建築基準法が現在のように整備される前から建っている家(「既存不適格建築物」と呼びます)は、そのまま住み続けることには問題ありません。

しかし、一度更地にして再建築する場合は、現在の建築基準法に適合させる必要があります。

そのため、敷地が接道義務を満たしていなければ、新たに家を建てるために1号認定や2号許可の手続き行う必要があります。

2号許可に必要な「建築審査会の同意」とは、どんなものですか?

「建築審査会」とは、建築や法律、都市計画などの専門家で構成される、中立的な第三者機関です。市や都道府県に設置されています。

2号許可のように個別判断が求められる難しいケースでは、役所の担当者だけで決めるのではなく、この専門家チームに「この計画を許可しても、本当に安全上問題ないでしょうか?」と意見を求め、お墨付き(=同意)をもらうルールになっています。

これにより、特定の誰かの都合で許可が乱用されることを防ぎ、公平で客観的な判断を担保する仕組みになっています。

出典:e-Gov法令検索「建築基準法 第78条、第79条」

自治体によって基準が違うというのは本当ですか?

はい、本当です。1号認定の具体的な基準や、2号許可を判断する際の運用ルール(内規や裁量基準と呼ばれます)は、それぞれの特定行政庁(自治体)が、その地域の事情に合わせて定めています。

例えば、昔ながらの細い道が多い地域と、新しく開発された区画整理地では、安全確保の考え方も異なります。そのため、全国一律のルールではなく、ある程度の裁量が自治体に認められているのです。

ですから、「A市では許可が下りたのに、B市では難しいと言われた」ということも起こり得ます。必ず、建築予定地の自治体の基準を確認することが不可欠です。

まとめ「建築不可の土地を建築可に変える43条許可」

建築基準法43条2項2号の「43許可」を取得すれば、接道義務を満たさない土地でも再建築が可能になる道が開けます。

43許可とは、厳密な接道要件を満たせない土地でも、特定行政庁と建築審査会が安全性等を総合判断し、例外的に建築を認める制度です。

建築士や宅建士と連携し、事前相談・必要書類の準備・審査をクリアすることで再建築や売却の道が広がります。手続きは複雑ですが、専門家のサポートを活用すれば費用負担も抑えられます。手続きにかかる時間は、通常数か月程度でしょう。

東京都や横浜市の場合、43許可申請の手数料は3万円台、過去には「接道なし」から建築可能となり土地の資産価値が回復した事例も数多く存在します。

東京の多摩地区であれば、クラシエステート株式会社が得意とするエリアです。まずは無料で土地の資産価値を確認し、プロのアドバイスを受けてみませんか? 下記フォームからお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム|クラシエステート株式会社