土地の購入や売却を検討する際「里道(りどう)」という言葉を耳にすることがあります。

また「里道に接する土地には建築ができない」と聞いて驚く方も少なくありません。

この記事では、複雑でわかりにくい「里道」について、できる限り整理して解説します。里道は多くの場合、建築基準法上は非道路の扱いとなり、建築許可がおりません。

しかし、いくつかの救済措置があり、建築できるケースもあります。この救済措置がかなり複雑なので、その部分をかみ砕いて解説しました。

里道を含む接道の調査は複雑で、一筋縄ではいきません。逆にいうと「建築不可です」といわれて諦めるのではなく、さまざまな可能性を再検討してみることで「実は建築許可が下りた」というケースもたくさんあります。

里道だからといって諦める前に、ぜひこの記事を参照してみてください。

この記事は宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石秀彦が制作しました。

里道とは?そして建築できないのはなぜ?

明治政府は、1873年(明治6年)から「地租改正」という大規模な租税制度改革を推し進めました。その際、土地調査を行い、「地引絵図(じびきえず)」と呼ばれる地図が作成されました。

この地図上、税を徴収できない法定外公共物も明示され、水路を意味する「青線」や道路を示す「赤線」が記載されました。

この赤線が、現在の里道につながっています。そのため、今も里道のことを「赤道(あかみち)」と呼ぶことがあります。

また、里道は現在も法定外公共物であり、道路法の道路ではありません。建築基準法の道路でもありません。

里道に接している土地に建築が認められない最大の理由は、建築基準法上の「道路」ではないことにあります。

建築基準法第43条では、建築物の敷地が幅員4メートル以上の「道路」に2メートル以上接することを義務付けています。これは接道義務と呼ばれ、火災時の避難経路確保や救急車両の通行、上下水道などのライフライン整備といった、私たちの安全で快適な生活を支える重要な規定です。

里道は見た目には道路のように見えても、法的には「道路」ではないため、この接道義務を満たすことができません。

そのため、里道にのみ接している土地は、原則として建築許可が下りないのです。

しかし、そのように単純に割り切ってしまうと困る人がたくさん出てきます。そこで、法律は柔軟に解決策を用意し、里道に接する土地であっても、要件を満たせば建築を可能にする制度を用意しています。

里道に接道する土地に建築を認める3つの救済策

里道に接する土地に建築を可能とする救済策としては、主に3つの制度があげられます。

- 二項道路(みなし道路)指定

- 建築基準法43条2項の認定・許可

- 法定外公共物の払い下げ・用途廃止

不動産の物件調査の実務では、まず二項道路かどうかを調査し、該当しない場合には43条関係を調査します。

二項道路(みなし道路)かどうかを調べる

二項道路は、古くから地域住民が生活道路として利用してきた里道を、建築基準法上の道路として認める制度です。たとえば、昔から通行に使われていた幅員4m以下の道路があったとします。法律が厳しくなる前から使われていたこの道を、「みなし道路」として特別に認めようというのが二項道路指定の考え方です。

この制度は建築基準法第42条二項に定められているため「二項道路」と呼ばれています。条文を見てみましょう。

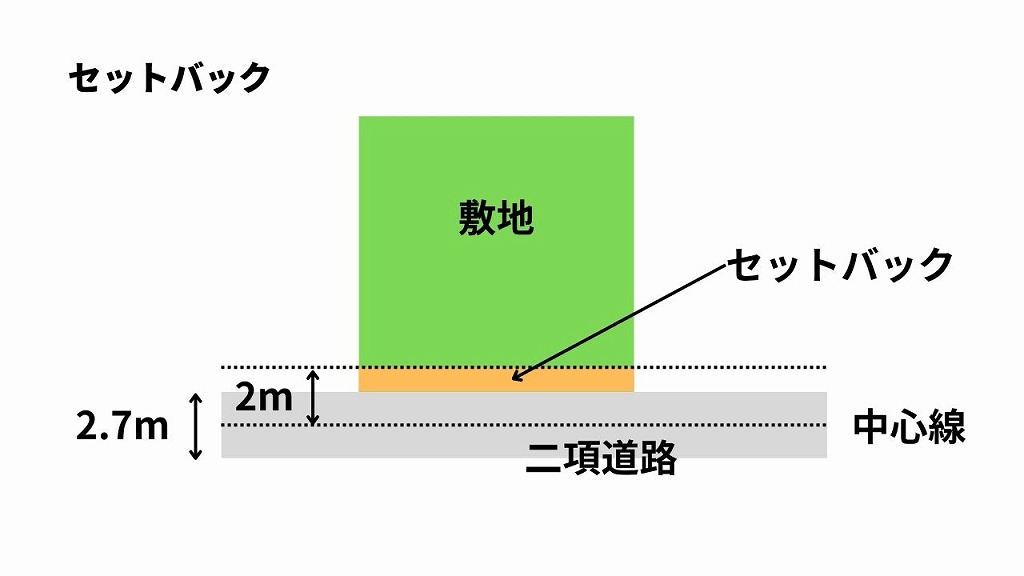

(建築基準法が施行された際)現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(中略)の線をその道路の境界線とみなす。

この規定により、二項道路指定を受けた道は、幅員が4メートル未満でも道路として認められます。ただし、建築時には道路の中心線から2メートル後退する「セットバック」が義務づけられます。

これは、将来的に道路幅員を確保するための措置で、後退した部分には建物を建てることができません。

二項道路について、詳しくは以下の記事で解説しています。

建築基準法43条2項の認定・許可

建築基準法43条2項の認定・許可は、より柔軟な救済措置といえます。これは、敷地が建築基準法上の道路に接していなくても、安全上・防火上・衛生上に問題がないと特定行政庁が判断した場合に建築を許可する制度です。

里道が実際に通路として機能しており、緊急時の避難や日常の生活に支障がないことが認められれば、建築が許可される可能性が出てきます。

手続きは複雑なので、「許可できるかどうか」の事前調査だけを自分で行い、実務は建築士などにお任せするのがおすすめです。

法定外公共物の払い下げ・用途廃止

建築基準法の道路に接していない土地でも、隣接する里道などの「法定外公共物」の払い下げ・用途廃止を申請することで、建築が認められる可能性があります。

といっても、それなりにハードルが高い方法ですから、こういった事情に詳しい不動産業者やハウスメーカーの協力を得た方がいいでしょう。

手順としては、まず管轄する地方自治体(財産管理課など)に事前相談を行い、そもそも払い下げが可能かどうかを確認します。可能であれば、用意すべき書類や手順を調べてください。

払い下げにあたっては、一般に境界の確定(土地家屋調査士による測量などを含む)が前提となります。「公共利用の廃止」を申請し、用途廃止承認後に払い下げを申請し、時価での買取を行うという流れです。

筆者も何度か手続きを行ったことがありますが、予想以上に時間がかかる事が多く、その点にも注意が必要です。

自分の土地が里道かどうかを調査する方法

不動産物件調査の実務上、里道の調査は「里道だ」とわかった時点で完結することは、まずありません。里道だとわかった場合、建築可能となる条件に適合するかしないかを、必ず確認します。

筆者の場合、おおむね次のような手順で調査を進めます。

里道かどうかをネットで確認

市町村または都道府県が公開している「指定道路マップ」を検索し、認定道路(指定道路)に該当するかどうかを確認します。該当しない場合、里道である可能性が高いです。

公図で地番が入っているかどうかを確認

次に、オンラインで公図を取得し、調査したい道路に地番が入っているかどうかを確認します。地番が入っていなければ里道です。ただし、まれに地番が入っている里道もありますから、最終的には市町村役場で調査します。

場合によっては登記簿を取得する

判断が難しい場合は登記簿を取得し、地目や所有者などを確認します(地番がない土地は登記簿を取得できませんのでパスします)。

役所窓口で最終チェック

市町村役場の窓口で最終確認を行います。公図や住宅地図などを持っていき、確実に場所を照合してから確認してください。

ネットで指定道路マップを確認する方法

現在、全国で統一された道路マップがないため、主に市町村のサイトに掲載された指定道路マップ(認定道路マップ)を確認します。「市町村名 指定道路マップ」で検索すると、該当の地図情報が見つかるはずです。

一例として、東京都八王子市の場合は「はちおうじマップ」の道路幅員マップで認定道路を確認できます。

はちおうじマップ|八王子市

市町村によっては既存道路や二項道路を含めて一発表示してくれることもありますが、はちおうじマップでは、八王子市道のみを確認できます。市道認定されていない道路は、里道と判断することができます。

市町村役場の窓口で聞くこと

役場の窓口で里道と判定された場合、この記事で紹介した「建築可能となる救済策」のいずれかに該当しないかも確認します。

まず、二項道路かどうかは絶対に確認してください。

二項道路でない場合、建築基準法43条2項の許可がおりる可能性を尋ねます。市町村によっては近隣で43条の許可がおりた道路をわかりやすくまとめてくれている場合があります。

同じ里道に面した土地で43条の許可がおりている場合、自分の土地でも許可される可能性があると判断できます。

都市計画区域外では接道義務がゆるい?

都市計画区域外の土地は、建築基準法上の「接道義務」が原則適用されません。これは人口密度が低く、防火・避難の必要性が相対的に低いという事情によるものです。しかし、まったく規制がないわけではありません。

まず、自治体独自の条例で接道や建築制限が設けられることが多く、地域によって規制内容が大きく異なる特徴があります。例えば、路地状敷地(旗竿地)の接道幅員の最低基準を4mに定める自治体もあれば、規制をほとんど設けない自治体もあります。

大規模な開発行為(原則1ヘクタール以上)には都市計画区域内同様、開発許可制度が適用され、ある程度厳しい基準が設けられています。これは無秩序な大規模開発を防ぎ、公共インフラの確保を図ることを目的としています。

農地転用においては建築物の利用可能性を確保するため、アクセス路の確保が実質的要件となることもあります。接道義務とは異なりますが、農地法の目的と連動して接道が求められるという内容です。

さらに、住宅ローン(フラット35など)を利用する場合は、都市計画区域外でも接道が2m以上あることが融資条件となり、実質的に建築基準法の接道要件が準用されるケースがあります。金融機関は担保価値や流動性を重視するために、こういった要件を定めています。

まとめると、都市計画区域外の接道要件は法的には緩和されているものの、自治体条例、開発許可、農地転用審査、金融機関の融資条件など複数の実質的規制が存在し、土地利用や建築計画には、その地域の実情をふまえた判断が必要になるということです。

里道に関するその他の質問と回答(Q&A)

最後に、記事中で触れられなかった話題を中心に、里道に関するよくある質問と答えをまとめました。

里道は時効取得できますか?

里道は原則として時効取得の対象にはなりません(現に公共の用に供している場合)。里道は公共用財産であり、その公共性が維持されている限り、長期間占有していても所有権を取得することはできません。

時効取得が認められるのは、里道が完全に公共性を失い、普通財産としての性格を帯びていると判断される極めて例外的なケースに限られます。

里道に勝手に建物を建てたらどうなりますか?

筆者の知る範囲でも、里道に勝手に家を建てている人はいます。実際に買い取った一戸建て住宅の敷地に、里道が取り込まれていた例もありました。

公図上、敷地の真ん中を里道が通っていたのですが、このケースでは市が里道部分を売却(払い下げ)してくれました。

このように、すでに道としての実態をなくしているような里道であれば、市町村の払い下げを受けて自己名義に書き換えることも可能です。

しかし、今も使われている里道を勝手に占有する行為は、法律上も大きな問題となり得ますから、あえて里道を占有するのはやめておいたほうがいいでしょう。

里道の維持管理は誰が行っていますか?

平成12年以降、里道の管理権限は国から市町村へと移管されています。したがって、草刈りや簡易な補修、清掃などの日常的な維持管理は、原則として市町村が行うことになります。

ただし、里道の利用状況や地域の実情によっては、隣接地の住民や自治会が自主的に管理を行っているケースも多く見られます。管理に関する具体的な取り決めは地域によって異なるため、不明な点があれば市町村の担当部署に確認してください。

まとめ「里道とは建築基準法の道路ではない道」

ここまで説明してきたように、里道とは、道路法上の道路ではなく、建築基準法上の道路でもない道のことです。

明治以前から存在した細い道、あまり重要ではなかった道ではありますが、現在でも多数存在しており、生活道路として機能しているものもあります。

しかし、里道は建築基準法上の道路ではないため、里道のみに接している土地には原則として建築が認められません。そこで、里道のみに接する土地を「売りたい」「買いたい」という場合は、そのエリアの条例に精通した、信頼性の高い不動産会社に相談することが必要となります。

里道に面した土地であっても、その里道が二項道路に指定されていたり、場合によっては建築基準法第43条2項の認定・許可がある場合などには、建築が可能となります。

八王子を中心とする多摩エリアであれば、クラシエステートが道路調査を徹底サポートしています。

お問い合わせフォーム|クラシエステート株式会社